|

|

県指定天然記念物 (植物)

昭和39年10月 6日

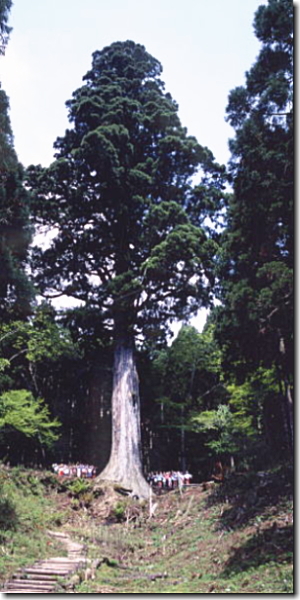

| 太郎杉 |

| 位置 |

湯ヶ島国有林 109林班 |

| 目通幹囲 |

9.6m |

| 根元周囲 |

13.6m |

| 樹高 |

40.0m |

| 枝張り |

27.0m (長径) |

| 樹齢 |

約450年 |

| 日本の百選 【森の巨人たち100選】 |

天城連山の麓、滑沢渓谷から遊歩道を約20分。山腹にそびえ立っている「太郎杉」。

太郎杉の名にふさわしい、天城山系随一の巨樹である。国有林の中にひときわ高くそそり立ち、かつては、道に迷ってもこの杉が見えれば方向がわかるとまで言われていた。

多年の風雪に耐え、今なお枝葉が美しく繁茂し、樹勢も盛んである。

近くには滑沢渓谷などもあり、渓谷沿いの遊歩道と合わせて休日にはハイキングコースの目玉としてもハイカーなどに親しまれています。 |

|

県指定天然記念物 (植物)

昭和55年11月28日

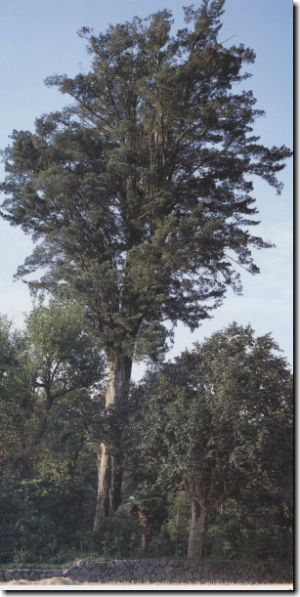

| 田沢のイヌマキ |

| 位置 |

田沢243 (大川伊都美) |

| 目通幹囲 |

3.93m |

| 根元周囲 |

5.72m |

| 樹高 |

29.0m |

| 枝張り |

14.3m (東西) |

| 樹齢 |

約400年 |

狩野川に沿った屋敷の一角に、ほぼ直立した状態でそびえ立っている。

イヌマキは、常緑の高木。関東南部以西に広く分布し、特に海岸に近い地域では防風垣として多く使われている。

材は昔、鉄砲の台尻などに用いられたが、水湿に耐えるので桶材としても使用された。ラカンマキと比べるとイヌマキは、似ているが葉が大きく、木全体も大きくなる。老樹になると枝は垂れ、灰白色の樹皮は縦に浅く裂けて薄くむけてくる。

幾多の風水害に耐えて今なお溌刺とした樹勢を保っている。 |

|

県指定天然記念物 (植物)

昭和58年 9月27日

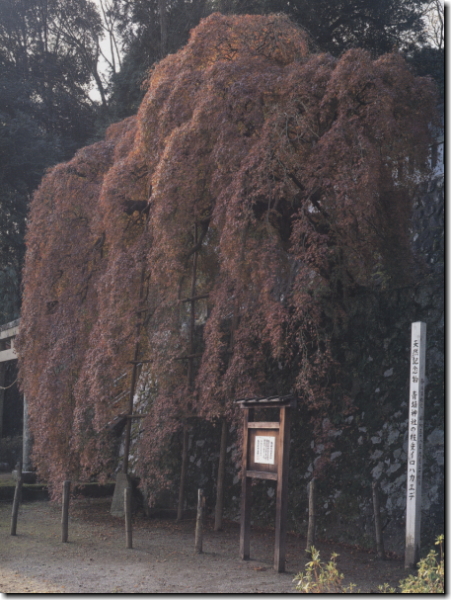

| シダレイロハカエデ |

| 位置 |

青羽根237 (青埴神社) |

| 目通幹囲 |

1.88m |

| 樹高 |

4.5m |

| 枝垂れ |

7.7m (高さ) |

| 樹齢 |

約140〜180年 |

この枝垂イロハカエデはカエデ科に属する落葉高木で、カエデ (広義)・モミジ・イロハモミジ・コバモミジ・タカオモミジともいわれる。

枝が垂れる品種で紅葉の時期は他種よりやや遅く、その枝葉は四季それぞれの趣がある。

100年以上前、青羽根地区小川はる氏の祖先が自宅内にあったものを寄進したものである。かつて天然記念物指定前には、子供達の格好の遊び場として樹上によじ登ったり、あるいは枝にぶらさがったりと大変親しまれていた。

|

|

県指定天然記念物 (植物)

昭和39年10月 6日

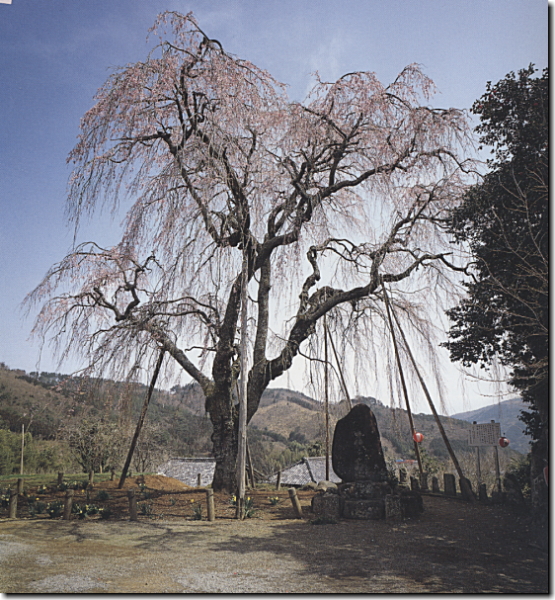

| 法泉寺のシダレザクラ |

| 位置 |

本柿木331 (法泉寺) |

| 根元周囲 |

2.7m |

| 樹高 |

20.0m |

| 樹齢 |

約350年 |

法泉寺の創建は天正4年(1573)とされ、その後植えられたと言われている。バラ科サクラ属の落葉高木で、エドヒガンザクラとシダレザクラとの雑種といわれている。

開花は春の彼岸の中日以降で他より早く、開花期間も長い。

開花時期と当地特産椎茸の収穫最盛期がほぼ一致しているため、地元では農作業を進める上での一つの目安になっている。 |

|

県指定天然記念物 (植物)

昭和39年10月 6日

| 浄蓮の滝のハイコモチシダ |

| 位置 |

国有林 (林小班153) |

| 長さ |

1.5m (最長のもの) |

滝に正対して岩壁から沢山の大型の羊歯の葉が下垂するのを見ることができる。

このシダは、伊豆から東南アジア、ヒマラヤにかけ分布するが、日本では伊豆半島と熊本県に稀に分布するのみであり、このシダの群落は分布北限としてばかりでなく日本で始めて発見されたものでもある。

このシダは、日光が射さず空中湿度が特に高い山地の急斜面や岩壁を好んで生育する。長さ1.5mを越える大きな常緑の葉を持っていて、葉の先端の近い所に淡褐色の鱗片でおおわれた大きな芽ができ、この芽が地面に接し新しい苗を作ることで、子どもを持って地面をはって増えるという意である。

|

|