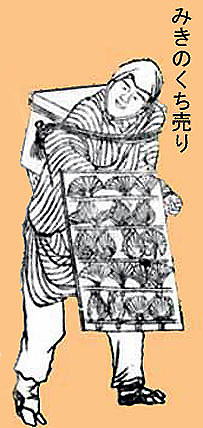

| みきのくち 7 |

| 11 みきのくち売り |

|

|

口上 「御酒の口を召しましきか。 帰りの足にて 安く候ぞ」 「近世職人尽絵巻」 文化2年(1805年)作より |

|

| 四時交加 寛政10年(1798)刊 山東 京伝 作 北尾 政演 画 (同一人物です) |

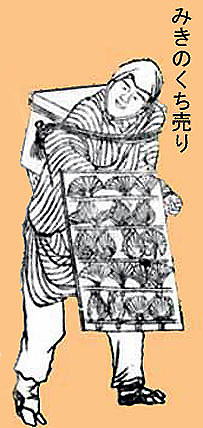

| みきのくち 7 |

| 11 みきのくち売り |

|

|

口上 「御酒の口を召しましきか。 帰りの足にて 安く候ぞ」 「近世職人尽絵巻」 文化2年(1805年)作より |

|

| 四時交加 寛政10年(1798)刊 山東 京伝 作 北尾 政演 画 (同一人物です) |

| 「からかみへ 御神酒の口を さして売り」 桃李 作 柳筥(やないばこ) 天明3年(1783)刊より |

| 江戸では、お正月の「注連飾り」、小正月の「削り掛け」、七夕の「短冊、飾り物」なども、天明期(1781ー88)ころ前までは、材料を買って自分で作っていたようですが段々と作らなくなり、出来た製品を買い求めるようになっていったようです。みきのくちも、同じころに商品化されたのではないでしょうか。 ちなみに、明和9年(1772)江戸行人坂の大火がありました。大火は、建築業だけでなく他の諸商売にまで影響を与え、経済を活性化します。改元した安永元年(1772)、田沼 意次(おきつぐ)公が老中になり、商業を重視した「田沼時代」が始まりました。 |

| 見本のみきのくちの形には、数種類あるようです。 |

|

|

|

| 1 | 2 | 3 |

|

|

|

| 4扇 | 5蝶形扇 | |

| 2,3は、鶴を折り出してあるようにも見えます。 5の蝶形は、あまり見かけない珍しいものです。 |

||

| 参考品 | ||

|

|

|

| 169と同じ(東京都) | 170と同じ(仝) | 参考品(折紙) |