| 関所入口 > 蘊蓄藤枝 > 藤枝達磨 |

|

<< マンキ と ミヤサ の"藤枝だるま と 小泉八雲!?" >> |

|

| = 藤枝だるまの歴史 = 藤枝市内本町(旧長楽寺)の藤枝だるまの創業は江戸時代天保年間(1830〜40年代)ころと推定されており、創業170年、製作者五代にわたる老舗である。 初代・七五郎、二代・利吉の時には江戸時代の一文人形の系譜を引き継いだ土人形・土ダルマ・練人形を製作していたが、張子技法を習得した三代目・作太郎の代になって土ダルマの型を張子に作り出し、張子だるまの製造に乗り出した。 これは作太郎が家業を継いだ明治30年前後であった。 この藤枝だるまは明治30年代以降には浜当目虚空蔵尊(焼津市)のだるま市、清水寺のだるま市など・志太地区および県内のだるま市に販路を広げて確固たる地位を築いた。 四代目の代には張子だるまの製造に一本化し、「耳付き」だるまや「かぼちゃ」だるまなど藤枝だるま独自の型も作りだしている。 その後、四代目の半ぱ頃から大量生産に応じるため成形品を仕入れて完成させる手法が、次第に張り込みの手作業製造に取って代わるようになった。 五代目秀明氏は昭和52年に家業を継ぎ、カラーだるまの創作など現代の二一ズに見合う作品を作るとともに、伝統的な手作業の藤枝だるまづくりを今に継承している。 = 小泉八雲と『乙吉の達磨』 = 三代目・作太郎が張子だるまを作り始めた明治30年以降、当時志太地区唯一のだるま作者だったこともあり、藤枝だ  るまは販路をのばし有名な虚空蔵尊のだるま市や清水寺のだるま市で売られた。 焼津の魚屋である山口乙吉は出回り始めた藤枝だるまを恐らく虚空蔵尊のだるま市で、明治31年に買ったと考えられている。 そのだるまがたまたま乙吉の家に滞在していた文豪・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の目に留まることになり、八雲はだるまに願掛けして目入れをする日本の風習を知ることになった。 八雲のこの時の体験は小説『乙吉の達磨』のなかに書かれることになった。 八雲に愛された藤枝だるまは両びん(髪)が8の字に描かれていることが特徴で、これはだるまの「七転び八起き」の縁起に通じるものであるが、以後八雲にちなんで「八雲だるま」とか「乙吉だるま」とか呼ぱれ知られている。 るまは販路をのばし有名な虚空蔵尊のだるま市や清水寺のだるま市で売られた。 焼津の魚屋である山口乙吉は出回り始めた藤枝だるまを恐らく虚空蔵尊のだるま市で、明治31年に買ったと考えられている。 そのだるまがたまたま乙吉の家に滞在していた文豪・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の目に留まることになり、八雲はだるまに願掛けして目入れをする日本の風習を知ることになった。 八雲のこの時の体験は小説『乙吉の達磨』のなかに書かれることになった。 八雲に愛された藤枝だるまは両びん(髪)が8の字に描かれていることが特徴で、これはだるまの「七転び八起き」の縁起に通じるものであるが、以後八雲にちなんで「八雲だるま」とか「乙吉だるま」とか呼ぱれ知られている。<藤枝市主催:藤枝の親子だるまを作ろう!/配付資料より抜粋> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

蘊蓄藤枝・TOPに戻ろ〜!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

8月3日・土曜日(快晴)、会場に入ると正に”だるま”のような顔をした”長橋秀明”先生がジロリとこちらをにらむ・・・

8月3日・土曜日(快晴)、会場に入ると正に”だるま”のような顔をした”長橋秀明”先生がジロリとこちらをにらむ・・・ 入場の際に手渡された”だるま”がこちら! ”だるま”の製作工程には「張り込み → 型抜き → 目張り → 台付け → 胡粉塗り → 彩色 → 顔描き

→ 金指し」とあるそうですが、今回は「 彩色 」以降の工程を体験させて頂けるとのこと!(楽して申し訳ない・・(^^;) ←途中、ビデオで初期段階の工程を見せて貰いましたが、とても素人には手が出せない作業内容ですぅ〜

入場の際に手渡された”だるま”がこちら! ”だるま”の製作工程には「張り込み → 型抜き → 目張り → 台付け → 胡粉塗り → 彩色 → 顔描き

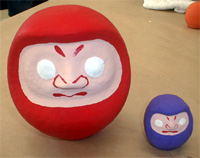

→ 金指し」とあるそうですが、今回は「 彩色 」以降の工程を体験させて頂けるとのこと!(楽して申し訳ない・・(^^;) ←途中、ビデオで初期段階の工程を見せて貰いましたが、とても素人には手が出せない作業内容ですぅ〜 ”だるま”というと「 赤 」が定番ですが、”藤枝だるま”は非常にカラフルです。 今回も「好きな色で塗って!」とのことでしたが、息子は頑なに「”だるま”は”赤”ダ!」と主張するので、躊躇無く「

赤 」。 そして”ミニだるま”の方は、もちろん「 藤色 」にすることになった。(←父の拘りで御座います)

”だるま”というと「 赤 」が定番ですが、”藤枝だるま”は非常にカラフルです。 今回も「好きな色で塗って!」とのことでしたが、息子は頑なに「”だるま”は”赤”ダ!」と主張するので、躊躇無く「

赤 」。 そして”ミニだるま”の方は、もちろん「 藤色 」にすることになった。(←父の拘りで御座います) 見てください! 実にカラフルでしょ!!ザッと十色(赤・青・白・黄・緑・黒・橙・桃・藤・黄緑)程あるでしょうか? この”カラフルだるま”は、本日講師の五代目・長橋秀明先生の発案だそうです。

見てください! 実にカラフルでしょ!!ザッと十色(赤・青・白・黄・緑・黒・橙・桃・藤・黄緑)程あるでしょうか? この”カラフルだるま”は、本日講師の五代目・長橋秀明先生の発案だそうです。  中には静岡市藁科の中学生も居て、何でまた遠路から訪れたのかと聞くと、以前長橋先生にラブコールしたが予定が合わず振られたため、この講座の存在を知り押し掛けてきたとのこと。 灯台もと暗し?、、、地元でない中学生がそこまで思いを寄せているにも関わらず、私は知りませんでしたよ。。(○o○! こんな変な親父が、、、いやこの様な伝統工芸が身近にあり、自ら手に取り創作に触れられる機会が有ったなんて・・・ 他にも常連のオバサンが数人居たそうで、大した予備知識がないままに飛び込んだ私は、少々赤面してしまいました。。。

中には静岡市藁科の中学生も居て、何でまた遠路から訪れたのかと聞くと、以前長橋先生にラブコールしたが予定が合わず振られたため、この講座の存在を知り押し掛けてきたとのこと。 灯台もと暗し?、、、地元でない中学生がそこまで思いを寄せているにも関わらず、私は知りませんでしたよ。。(○o○! こんな変な親父が、、、いやこの様な伝統工芸が身近にあり、自ら手に取り創作に触れられる機会が有ったなんて・・・ 他にも常連のオバサンが数人居たそうで、大した予備知識がないままに飛び込んだ私は、少々赤面してしまいました。。。 さぁ、本体の「 彩色 」が乾いたら次は顔の「 彩色 」です。 個別に色づけするのだと思っていたら、全体を同一色に彩色してから、顔だけ肌色に「 彩色 」するのですねぇ〜

さぁ、本体の「 彩色 」が乾いたら次は顔の「 彩色 」です。 個別に色づけするのだと思っていたら、全体を同一色に彩色してから、顔だけ肌色に「 彩色 」するのですねぇ〜  「 顔描き 」はやはり緊張します。 今までのベタ塗りと違い、筆使いが”だるま”の表情を決めてしまいますから!

「 顔描き 」はやはり緊張します。 今までのベタ塗りと違い、筆使いが”だるま”の表情を決めてしまいますから! ”藤枝だるま”特有の「 8鬢 」を書き入れ、最後に「金指し」を施して完成です!(^^)v ちなみに何故「 金 」と入れたのかと申しますと、決してカネに執着していたのではなく、親だるまを担当していた息子が「金色で書くから『金』ダ!」と断固として譲らなかったので、意志を尊重したまでです。本当だゾ・・・

”藤枝だるま”特有の「 8鬢 」を書き入れ、最後に「金指し」を施して完成です!(^^)v ちなみに何故「 金 」と入れたのかと申しますと、決してカネに執着していたのではなく、親だるまを担当していた息子が「金色で書くから『金』ダ!」と断固として譲らなかったので、意志を尊重したまでです。本当だゾ・・・ 教室が終わって恐る恐る長橋先生に声を掛けてみる。。 実はミヤサ、まだこの親父のことを疑っていたのだ。「あの笑いを誘う語りは営業向けの一面で、ホントはやはり頑固親父の堅物なのでは?」と。。

教室が終わって恐る恐る長橋先生に声を掛けてみる。。 実はミヤサ、まだこの親父のことを疑っていたのだ。「あの笑いを誘う語りは営業向けの一面で、ホントはやはり頑固親父の堅物なのでは?」と。。