天国と地獄

〈南アジア編Ⅰ〉

インド(9ヶ国目) 2004/2/8-24

ネパール(10ヶ国目) 2/24-3/12

インド 3/12-4/9

50.インドのニオイ 2004 2/8(インド)

インドは強烈な臭気を放っていた。

嗅覚で感じる臭いはもちろん、五感すべてで感じるインドのニオイだ。

空港を一歩出たオレは、妙なことに衝撃を受けた。それは何かというと・・・、そこにインド人がいたことに衝撃を受けたのだ。

ここはインドなのだからそんなことは当たり前だ。しかし、とにかく自分でもよく分からないが、この時のオレにはそれがショッキングだった。見るからにアクの強そうなインド人たちが・・・。

そのインド人に、しょっぱなからやられてしまった。空港から安宿街の「サダルストリート」までバスで行くことにしたオレは、アリのように群がってくるしつこいタクシーの客引きたちを振りきり、何人かに道を聞きながらバスに乗り込んだ。

タクシーは高いということもあったが、バスという庶民の乗り物に乗ることで、一気にインドの深いところにまで入っていこうと思ったのだ。

今までもそうだった。ローカルバスというものは、ツーリストがその町の深いところに入っていくのにはうってつけのものなのだ。

30分ほど走った所で、車掌がここで降りろと言ってくれたのだが、時間的に明らかに違う場所だろうと思った。しかしここだと言っているし、違えばまた次のバスに乗れば良いだけの話だ。オレはそこでバスを降りてみることにした。

バスを降りて辺りを見ると、地下鉄の駅を発見。なるほど。これで行けというわけだ。たしかにサダルストリートは地下鉄駅の近くにある。ここから地下鉄に乗り換えるのだ。

ところがこの時、地下鉄は動いていなかった・・・。この日は日曜日で、カルカッタの地下鉄は日曜の午前は運休なのだ。早朝のフライトだったため、この時はまだ9時前。地下鉄が動き出すまで待つのは長すぎる。

結局またバスを探すハメになってしまった。

サダルストリートへ行きたい、と周りのインド人に聞いてみた。何番のバスに乗れという答えが返ってくる。オレはそのバスに乗り、再び車掌に降りろと言われた所で降りたのだった。

道を歩いていた人にサダルストリートは?と聞くと、「あっち」だと教えられる。その「あっち」へ行ってみたが、それらしい通りはみあたらない。

他の人に聞いてみると何人かが集まってきた。はじめは誰も知らないような素振りを見せたが、1人が「そっち」だというと、みな口をそろえて「そっち」だと言う。なんとも怪しくなってきた。今度は別の人にも聞いてみることにしたのだが、すると「こっち」だと言う・・・。

オレはようやく理解できた。だれもサダルストリートを知らないのだ。

ツーリストの間では有名であっても、地元の人には知られていないのだ。どうやらインド人は知らないことを「知らない」と言わないらしい・・・。

案の定サダルストリートの近くにあるインド博物館はどこだと聞くと、しっかりとした答えが返ってきたのだった。

しかし、そのしっかりとした答えとは・・・

「遠いからタクシーで行け」

こうなると、もうバスはあきらめた方が無難だ。オレは最終的にはタクシーに乗ることになってしまった。まったく何やってんだ・・・。

サダルストリートも、そこへ行くまでの間も、インパクトのある風景ばかりだった。とにかく汚い、臭い、うるさい・・・。まさに聞いていたとおりだ。

カルカッタ。以前本で読んだが、カルカッタはかつて「宇宙で最悪の場所」と呼ばれていたらしい。今は冬の乾期なのでまだ良いが、これに暑さと雨が加わったら本当に最悪だろう。もともと湿地帯であるこの辺りは、雨季には町は水びたしになり、あらゆるものが流れてくるという・・・。そんな時期には絶対に来たくない。

インド映画のポスター / サダルストリート

51.覚りの地 2004 2/17(インド)

インドでは体調を崩す旅行者が多い。泊まっていたカルカッタの宿にも何人か寝込んでいる人がいたようなのだが、残念ながらオレもその中の1人だった。

バンコクから早朝発のフライトで来たため、前の日は空港で寝ていたのだが、エアコンが寒かったのが原因だ。

症状はそれ程ひどくはなかったのだが、カルカッタの街の排気ガスと衛生状態を考え、あまり出歩くことはしなかった。

そんな中に行った数少ない観光地に、カーリー寺院がある。カーリーとはヒンドゥー教の神の名前で、血を好む女の神様だ。そのため毎日何頭ものヤギが生け贄として捧げられる。このヤギの首切りの儀式を目当てに客が集まるのだが、これが衝撃的なものだった。

ヤギは足を縛られギロチンにかけられる。首が切断されると、頭のなくなった体はしばらくの間、まるでまだ生きているかのようにのたうちまわる・・・。

順番を待っているヤギはまるで自分が殺されることを分かっているかのように怯え、震え、そして悲しそうな声をあげている・・・。

オレは2つ目の首が落ちたところでその場を立ち去った。

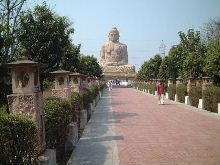

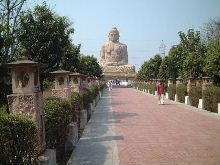

体調も良くなり、同じ宿に泊まっていた日本人3人とオレはブッダガヤへ向かった。

ブッダガヤはブッダが覚りを開いた地だ。この町には多くの国の仏教寺院があり、当然「ニッポンジ」とよばれる日本の寺もある。日本人の観光客や巡礼者も多いとあって、この町には日本語を話すことができるインド人が驚くほど大勢いるのだ。

そのうちの何人かと知り合いになり、そして彼らを通じて多くのインド人たちと知り合うことができた。ちなみにその中の1人は、昔日本に住んでいて「ビートたけしの、ここがヘンだよ日本人」に出演していた。

又オレが泊まっていた宿は、オーナーが日本人で宿泊客の全員も日本人だったため、日本人の知り合いもやはり多くできた。

宿も町も気に入り知り合いも多い。そんな理由でここには長居をしてしまったのだが、毎日充実した生活を送っている。

インド人たちと飲みに行ったり、家へ遊びに行ったり、日本寺で座禅を組んだり、物売りの手伝いをしたり・・・。

正直インドでは東南アジアのような地元の人とのふれあいには期待していなかったのだが、全くそんなことはなかった。むしろそれ以上かもしれない。

ここブッダガヤの「菩提樹」、つまりブッダが覚りを開いた木を奉った「マハボディー寺院」が、世界遺産に登録された。その式典になんと、あのダライラマが来るそうだ! もちろんオレも会ってみたい、これはめったにないチャンスなのだ。

というわけで、ここにはもうしばらくいることになった。

そのマハボディー寺院は、オレにとってお気に入りの場所だ。

「お気に入り」などと言ってしまっては、「仏教の聖地」に対して不謹慎かもしれないが、不謹慎ついでに言ってしまうと、実はオレはこの寺院で昼寝をするのが好きなのだ。

寺は石で作られているためそこに腰かけるとひんやりとし、日陰も多く風通りも良いので涼しくてイイ気持ちだ。そして四六時中、菩提樹の周辺では多くの僧侶や巡礼者がお経を唱えているのだが、これが最高の子守歌になる。

オレは座禅を組みながら瞑想しているうちに、決まってそのままの姿勢で眠りに落ちる。

こうしてブッダが悟りを開いた場所で夢うつつにお経を聞いていると、本当に不思議な感覚になることもあった。オレも覚りを開くの・・・で・・・・・・は・・・・・・zzz

もうひとつオレのお気に入りだった場所は、ブッダガヤから歩いて30分ほどのところにある、「セーナー村」だ。ここもブッダゆかりの地で、この村のスジャータという娘が、苦行により死の淵をさまよっていたブッダを助けたという。

ここはほんとうに田舎の小さな村で、菜の花が一面に咲いた黄色いジュウタンの上を子供や牛たちが歩いている風景は、まさにブッダが生きた時代から変わることのない風景のように感じられた。

そして無邪気に遊ぶ子供に、農作業をする男、牛の世話をする女性、ブッダガヤとは違い旅行者擦れしていない人々・・・。

そんな小さな村で、何か所かこんな文字を目にした。

「Private school」

ここブッダガヤがあるビハール州は、貧しいインドの中でも最も貧しい州とされている。学校などもちゃんとしたものは少なく、生徒も学費を払えない。そこで、このようにボランティアの個人学校がいくつかあるのだ。

オレが泊っていた宿のオーナーも学校を開いていて、オレも一度遊びに行かせてもらった。

その「ツバサスクール」と名付けられた屋根と黒板があるだけの学校では、子供たちが熱心に掛算の勉強をしていた。日本の九九と同じように歌いながら覚えていたのだが、インドでは19X19までを暗記するのだ。しかも英語で覚えるので算数と英語を同時に勉強できる。

土がむき出しの場所で、地べたに座って勉強している。そんな見た目とは違って、ずいぶんとハイレベルだ。

確かに学校へ行っている子と行っていない子では、当然だが大きな差がある。インドでは文字を読めない大人も多く、英語と日本語を話せるのだが、ヒンディー語すら読めないというインド人にも会ったことがある。

やはり教育は大事なのだなと、痛感した。

日本寺には大仏が / ブッダはこの菩提樹の下で悟りを開いた

52.オレの覚り 2004 2/20(インド)

カルカッタに着いた時から思い知らされていたことではあるが、インド人の言うことはあてにならない。

ブッダガヤにダライラマが来るという話も、人によって明日だとか明後日だとか4日後だとか言っていて、いろいろな情報が錯綜していた。そして結果はというと・・・。

町中大騒ぎになっていたにもかかわらず・・・、何と来なかった!!

中止になったのか、始めからそんな話はなかったのか、それすら分からない。さすがインド人だ。彼らは知らないことや分からないことでも「知らない」と答えると相手に対して失礼だと考えているらしい。それで適当な答えが返ってくるのだ。

今回の件もそんなことから生まれた噂だったのだろう。これがインド人流のサービス精神らしいのだが、日本人には理解できない・・・。

だが不思議と頭にきたりはしない。そのへんがインドのおもしろさなのだ。

ダライラマを待った分、余計にこの町に滞在してしまったが、それも無駄な時間ではなかった。知り合いになったインド人たちとはより多くの話ができ、インドの文化やインド人についての理解も深まった。

そしてオレは彼らと話していて大きなことに気が付いた。

「彼らは未来や過去のことは考えていない、今を生きている」

正直なところ、最近オレはこの旅に疑問を感じ始めていた。この旅が将来、未来に繋がっているのか? と・・・。

つまり日本に帰ってからの生活に意味のあるものなのか? と考え始めていた。もちろん意味のあるものだろうと思い旅に出たのだが、旅を進めるにつれて焦りのようなものを感じ始めていたのだ。

だがインド人たちを見ていて

「オレは未来ばかりを考えすぎなのだ」

と思った。もっと「今」を大切にしなければ、と・・・。「今」を大切にしなければ「良い未来」はやって来ないのだ。

これがブッダが覚りを開いた地における、オレの覚りだ。

プライベートスクールの子どもたち / 毎日パーティー

53.北に向かって 2004 2/24(インド)

ブッダガヤの宿で知り合ったヤスダさんと旅のルートが同じだったため、しばらく一緒に行動することになった。

ブッダが修行した山や竹林精舎があるラージギール、大昔に仏教大学があったナーランダー、晩年のブッダが訪れたバイシャリーと3ヶ所の仏跡をたどり、ネパールとの国境の町ラクソウルまでやって来た。

ラージギール、ナーランダー、そして特にバイシャリーはまともに電気も来ないような田舎だった。

どこの国でも同じなのだが、田舎の町では宿や移動に不便はあるものの、風景と人間がすばらしく良い所が多い。

今回このルートをたどってオレは、やはり当然のようにインドの田舎も好きになった。

何より印象的だったのは、セーナー村で出会ったのと同じような無邪気な子供たちだ。みな笑顔で声を掛けてきて、どこまでも後を追いかけて来る。半分くらいの子には「金をくれ」と言われたが、これもご愛敬といったところだ。

そんなすばらしい田舎の反面、インドの大きな町は好きになれない。中継地として立ち寄ったパトナやムザファルプルは、ゴミゴミしていて汚く、うるさく、人もムカつく。

「リキシャーワーラー」と呼ばれる人力車こぎとは何回も喧嘩をしたし、バスには騙された。実際そんな面だけを見てインドを大嫌いになってしまう旅行者も多いのだ。

この地方を旅していて特に目についたものがある。それはインド人の髪型だ。インドでは身内の誰かが亡くなると、男性はそれから1年間頭を丸めるそうだ。この時全部は剃らずに、後頭部にちょろっとしっぽのような毛を残す。

そのヘアースタイルの人がこの地方には大勢いた。つまり多くの人が亡くなっているということだ。前にも書いたがこの地方はインドでも最も貧しい地方で、薬も病院もまともにはないのだろう。それに悪い病気も流行りやすいような環境ともいえる。

確かに調べると、この地方ではかつて天然痘が大流行したそうだ。つまり今もその時代から変わらない生活をしているのだろう。これがインドの現状・・・。

ブッダガヤからラクソウルまでの道は、快適とは程遠いものだったが、その分楽しい移動ばかりだった。

インドやパキスタンではよくあることなのだが、バスの車内に乗客が入りきらないため、バスの屋根の上に乗って移動したりもする。オレもいつかはそれをやってみたかったが、ここでそれが体験できて良かった。これがサイコーなのだ! 風景は良いし、風も気持ちイイ。ただ道によっては、車道にはみ出した街路樹の枝が襲ってくるので注意が必要だ。

小さなジープに30人を詰め込んだこともあった。オレのヒザの上には2人の女性が乗り、車内は圧死寸前の地獄絵図だった! そして天井はもちろん人の山、両サイドと後方にも何人もの人が車外にしがみついている・・・。あまりの重さにタイヤはつぶれ、カーブの度に車体が地面と擦れて火花が出るほどだ。そして何よりも怖かったのは、運転手でさえこのギュウギュウ詰めの中で運転していることだった・・・。

列車では座席の上にある荷台に寝たりもした。インドの満員2等列車ではこの荷台が特等席なのだ。バスと同じく完全に飽和状態の車内で、唯一楽な体勢をとれるのがここというわけだ。もちろん激しい奪い合いになる。

これらのどれもが日本ではできない体験で、辛さ以上の楽しさを味わうことができた。

たった130kmの道のりを6時間かけた列車もあった。それもそのはず、半分以上の時間は停車していたからだ。

おかげで予定どおりに乗り継ぎができず、バスに乗り換えることになった。列車で知り合ったインド人に連れて行ってもらったのだが、そのインド人でさえバスを探すのに苦労した。

しかも夜で辺りは真っ暗だ、もしも1人だったらどうなったことやら・・・。

そしてやっと見つけたバスだったが、やはり車内も屋根の上も超満員だった。オレは屋根の上に強引に座る他なかったのだが、窓に足をかけてよじ登っている最中に、あろうことかバスは発車してしまった! 本気で落ちると思った!

周りのインド人に助けられてなんとか屋根まで上がったが、すでに座るスペースもない。それに、ヤスダさんもこのバスに乗れたのかどうか確認できなかった・・・。

そんなことはおかまいなしにバスはどんどんスピードを上げ、Tシャツ1枚だったオレは屋根の上で凍えそうだった。夜だし、ヒマラヤには近づいているし、風は受けまくる・・・。

バックパックの中から上着を出したかったが、屋根の上ですら人が満載でまったく身動きがとれない・・・。

今思い出すとおもしろいが、この時は必死だった。

1時間後、何とか目的地のラクソウルへ到着したオレが屋根から降りると、ヤスダさんがバスから降りてきた。同じバスに乗っていてほっとしたが、それ以上に生きていることにほっとしたことはいうまでもない。

インドの田舎は好きだ / バスの天井に乗って移動

54.10kg!10km! 2004 2/24(インド、ネパール)

インドのラクソウルで1泊した翌朝、国境を越えネパールのビルガンジへ。ここからバスに乗り、ネパールの首都カトマンドゥへ向かう。8時間かけて山を登るのだ。

ここではラッキーな事と、アンラッキーな事があった。

オレとヤスダさんがカトマンドゥ行きのバスに乗った翌日から、ネパールではストライキがあった。つまりオレたちは、ストライキでバスが走らなくなってしまうギリギリのところでバスに乗ったというわけだ。この日のバスに乗れなければ、5日間も国境に足止めとなってしまうところだった。

そんな情報はインドにいる時にはまったく入ってこなかっただけに、本当にラッキーだった。

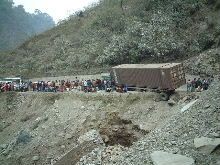

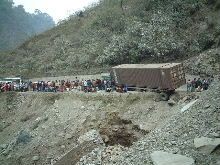

そしてアンラッキーな事とは、運良く乗ることができたそのバスが・・・止まってしまった事だ。

途中の険しい山道で大型トラックが崖に落ちかけ、道路が寸断されてしまったからだ! これにより上りも下りもすべての車がストップしてしまったのだ。たちまち事故の両側で大渋滞がおこった。

しかしこのようなことはネパールではよくある事らしく、多くの人たちは当然のようにバスを降りて歩き始めた。

事故で不通になった箇所を歩いて越え、反対側から別のバスに乗るというのだ。同じように向こう側からも大勢がこちら側に向かって歩いて来ていた。

「現地の人のマネをするのが正しい」

これがオレの旅に対する基本的な考え方だ。オレたちも同じバスに乗っていたネパール人についてバスを降りた。そして歩きだす。

これが間違いだった・・・。

大混乱の中をなんとか反対側には渡ったものの、そこで新たにバスを拾うという作戦は大失敗だったのだ。バスをつかまえることができない・・・。

ネパール人たちは近くの町までこのまま歩くと言うが、距離を聞いてビックリしてしまった。なんと15km! 気が遠くなったが、再びあの大混乱の事故現場を乗り越えて元のバスに戻ったとしても、いつ道が復旧するのかは分からない・・・。食事もとれずに、バスの中で凍える夜を過ごすことになるかもしれないのだ。それよりは明るいうちに歩いた方が良い、そうオレたちは判断した。

しかし実際歩いてみるとやはりたいへんなものだった。半年間履いて薄く擦り減ったビーチサンダルで、石がゴロゴロした道を歩く。背中には10kgの重いバックパック。そしてインドからネパールへの道は、当然激しい上り坂・・・。

もうこれ以上歩けない! そう思いながらも10kmもの道のりを歩いた時点で、答えが出た。元のバスに乗り、そのまま待っているのが正解だったのだ。

つまり道路が復旧し、オレたちは結果的にバスに追いつかれた・・・。歩き損だったのだ!!

オレたちは、後ろから追いついたバスに乗り込み、結果的に5時間遅れでカトマンドゥへ到着した。

ネパールでトレッキングをする旅行者は多いが、まさかこんな形でトレッキングをすることになろうとは・・・。

国境の町 / 事故で道路が不通に・・・

55.天国 2004 2/29(ネパール)

「地獄のインドと天国のネパール」

よく旅行者の間でこう言われている。

しかし幸か不幸か、オレにとってインドは地獄ではなかった。そんなオレでさえカトマンドゥに着いてこう思った。

「まさに天国だ」

街はきれいで、物は何でもそろっている。ご飯はおいしく、日本食、中華、ウェスタンと世界中のものが食べられる。宿は新しいものが多く、レベルも高い。もちろん物価は安い。気候は少し寒いが、今まで暑い所を旅してきた身には新鮮だ。

お土産の宝庫というのも気に入った。それに街の風景や人間の顔が、日本とそっくりなことにもホッとする。とにかくオレはこの町をすぐに好きになった。

そんなカトマンドゥに来て何日かたったが、やはり居心地は最高だ。自然もあり観光地も多い。のんびりするにも、観光するにも良い所なのだ。

そして何より、オレが現地人と同化していることが快感になってきた。

オレはインドにいる時からよく「お前はネパリーに似ている」と言われていたが、ここへ来てみて自分でもそれを認めざるをえなかった。本当にネパールの人たちは、オレのような顔をしているのだ!

オレが街を歩いていても、誰にも声を掛けられない。普通の場合、旅行者にはいろいろな声が掛かるものなのだが・・・。

ヤスダさんと一緒にいたオレが、ヤスダさんのガイドだと思われたこともあった。外国人は入場料が必要な観光地でも、金を払わないで呼び止められたことは一度もない。店に入ればネパール語で話し掛けられる。

今まで行った全ての国で現地人だと思われたことがあるほど国籍不明のオレだが、ここまで現地人と同化しているのは初めてだ。最初は声を掛けられなくてつまらないと思っていたのだが、次第にそれがおもしろくなってきた。これは以前タイでも感じたことがあったが、海外のある街に違和感なく溶け込むというのは本当に快感なのだ。

カトマンドゥ1番の観光スポットといえば、ダルバール広場だ。旧王宮やヒンドゥー教の寺院が建ち並んでいるのだが、そのほとんどがインドのヒンドゥー寺院のような石造りのものではなく、木造の寺院だ。一見すると日本の仏教寺院のようで、どこか懐かしさすら感じる。本当に不思議だ。日本から遠く離れた南アジアの山奥の、宗教も違う寺院が日本のそれにそっくりなのだから。

そのダルバール広場の一角に「クマリの館」というものがあり、そこには「クマリ」という女神が住んでいる。住んでいるといっても神や仏が宿っているという意味ではなく、実際に住んでいるのだ。クマリは「生き神」で、まだ幼い少女。彼女は初潮をむかえると人間になり、また新たな幼い少女がクマリに選ばれるという。彼女は一切公の場には姿を現さないのだが、彼女の住む2階の部屋からたまに顔を出すそうで、運が良ければその神聖な生き神を拝むことができる。

彼女に会えた者は幸せになれるそうで、その女神に一目会うため何日もここへ通う旅行者もいるくらいだ。だが、やはりこのような類の観光地には変な噂もついてまわるのが世の中の常というもの。

「金を払えばクマリは顔を出す」

そんな噂を耳にしていた。

そしてオレは見てしまったのだ。噂はやはり事実だった・・・。

オレがクマリの館へ行った時、クマリの部屋に面した中庭には欧米人の観光客が、ガイドを連れて観光に来ていた。オレは良く使う手なのだが、ガイドを連れた観光客の近くに寄っていってガイドの説明を盗み聞きしていた。

「ドネーションしますか?」

つまり「お布施」をしますか? とガイドは欧米人の老夫婦に言っていた。夫婦がいくらかの金をガイドに渡すと、ガイドはそれを館の女性に手渡した。

「やっぱそうなんだ・・・」

そう思いながらクマリの部屋の窓を見ていると、しばらくしてクマリが顔を出した。中庭の観光客に軽く手を振りまたすぐに姿を消した彼女は、どこか寂しげに見えた・・・。

普通の女の子なのに・・・、ここに閉じ込められ、金儲けの道具にされているにすぎない・・・。それは言い過ぎかもしれないが、なにか悲しい運命を背負っているように感じてしまった。

ネパールにはチベット人も多く住んでいる。いや、住んでいるというよりも、逃れてきているという方が正しいだろう。チベットは中国に侵略され、チベットの最高指導者ダライラマはインドに亡命した。中国ではチベット人、チベット仏教は迫害を受け、多くのチベット人がネパールやインド、ブータンなどに逃れたのだ。オレも旅を始めるまでは、ネパールはチベット仏教の国だと思っていたくらいで、実際カトマンドゥにもチベット人やチベット仏教の寺が目につく。中国では禁止されているダライラマの写真もいたる所で売っていて、お経の歌もヘビーローテーションで流れていた。これが耳に残る

「オンマニペメフム、オンマニペメフム、オンマニペメフム、オンマニペメフム・・・」

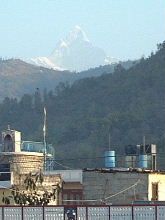

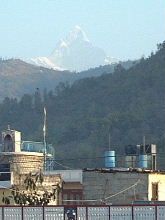

そんなカトマンドゥだが、残念なことが1つある。山がきれいに見えないことだ。季節が良くないらしい。5日目にしてようやく見えたヒマラヤも、雲がかかっていて薄っすらとしか見ることができなかった。

オレはもっと山が見える町へ行こうと思う。そこで、ここ以上にのんびりして旅の鋭気を養うのだ。再びインドへ戻る前に・・・。

2回目のインドはもしかしたら地獄になるかも知れないから・・・。

カトマンドゥのシヴァ神像 / スワヤンブナート寺院

56.脱出 2004 3/7(ネパール)

「いったいなんて顔をしているんだ」

鏡の中の自分の姿に、しばし唖然としてしまった。

下痢、嘔吐、発熱が3日間続き、脱水症状により顔は今までに見たことがないほどにげっそりとしていたからだ。まるで骸骨のようだった。

ヒマラヤを見たいと思い、カトマンドゥよりも北にあるナガルコットという村へ行く予定だったのだが、この体調不良によりカトマンドゥに足止めとなってしまった。

最初に下痢から始まり、食べ物を何も受け付けなくなると嘔吐を繰り返すようになった。そのうち熱まで出はじめ、2日間は動く気力さえ失ってしまっていた。ヤスダさんと一緒だったのが不幸中の幸い。なにかと助けてもらったが、体は一向に良くならない。

そして3日目の朝、鏡を見て「さすがにヤバイ」と思ったのだ。動くのは辛いが、病院へ行くことにした。

オレは海外旅行保険に入っていたため、病院にかかった金はすべて返ってくることになっている。それなら高くてもいいから良い病院へ行きたい。いや、ネパールのそのへんの町医者なんかに行く勇気はない。とにかくちゃんとした病院へ行かなくては!

ヤスダさんがガイドブックで良さそうな所を見つけてくれた。オーストラリア人の医者が外国人向けに病院を開いているというのだ。それなら安心できる。

オレと違って、旅の時間が限られているヤスダさんは一足先にカトマンドゥを発ったが、最後にこの病院を教えてくれていなかったらどうなっていたことやら・・・。

とにかく体は動けるような状態ではなかったが、オレはなんとかその病院へ向かった。

病院は市内の高級ショピングエリアにあった。ネパールで唯一の近代的な地区だ。

病院へ入ると、オレは心から助かったという気持ちになった。さすがは外国人用の病院というだけあり、なんとカタコトではあるが日本語の話せる看護婦がいたのだ。

「ウンコデキマスカ?」

「???」

はじめは良く分からなかったが、便を検査することになった。そして30分ほどで結果がでる。

「オナカニムシガイマス」

「お腹に虫がいるー!!!?」

日本人の感覚で「お腹に虫がいる」と考えると大ごとのように思えたが、虫下しを飲めばすぐ治るということだった。そして脱水症状を治すために1日4リットルの水に吸収を良くする薬を入れて飲むように言われた。ビールなら4リットルくらい飲めるかもしれないが水はキツイ・・・。

薬を飲まなくてはならないが、ここ2日間まったく何も食べていない。すきっ腹に薬を飲んで良いものだろうか? そう考えながら宿へ向かって歩いていると、日本食屋を発見した。ここカトマンドゥにはウマい日本食が食べられる店が多いが、こんな高級エリアの店はさすがに高いだろう。そう思いながらも「今食べられるのはお粥くらいだ」と考え、その店へ入ってしまった。

高い! 日本の物価じゃねーかっ!! しかしここで店を出るのも・・・。

そこでオレは貧乏旅行者の根性丸出しで、こんなことを口走った。

「半分の量でいいから半額にしてよ」

それを聞いた店員は、

「まったくバックパッカーはこれだから困るよな~」

とでも言いたげな表情で奥へ戻っていくと、日本人の女性を連れて来た。オーナーだろうか?

「すみません。体調が悪くてお粥しか食べられないんですけど、全部食べられないもので・・・」

あー。完全に貧乏グセが身についてしまった。

久々の食事を摂り、薬と大量の水を飲んで2日間寝ていた。

すると信じられないがあっという間に治ってしまった。もう何ともない。よっしゃーこれで日本食が食べられるぞー! と思ったのもつかの間、今度は胃が激しく痛み出したではないか! 大量にガスが発生している感じだった。オナラはもちろんゲップも出まくるし、胃はパンパンにふくれてしまい、今にも破裂しそうだ!

もう一度病院へ行くと、薬の副作用だという診断が。

なるほど聞いた話の通りだ。こちらの薬は日本人の体には強すぎるのだ。それにしても副作用でこれだけ痛いのではシャレにならない。そう思ったが、しかしそれも別の薬ですぐに治った。

結局5日間も寝込んでしまい、カトマンドゥには10泊もするハメになったのだった。

カトマンドゥに10日間いた間に、何日間かストライキがあった。その度にほとんど全ての店が閉まってしまい、バスもストップ。街は静まり返っていた。そして銃を持った兵士がものものしく警備にあたっているという異様な雰囲気だった。

そんな雰囲気の中に居ることは危険だし、長居をしてしまったこともある。一刻も早くこの町を脱出したくなったオレは、予定が延びていたナガルコットへようやく移動した。

ここはヒマラヤ山脈、そしてネパール語で「サガルマータ」と呼ばれるエベレストが見える小さな山村だ。残念ながら天気が良くなく、ヒマラヤの一部は見れたもののエベレストは見ることができなかった。

この村ではオーナーの奥さんが日本人というゲストハウスに泊まっていた。2日目の朝、そのタミエさんからある話を聞いてオレは恐怖を感じた。

昨日、つまりオレがカトマンドゥを出た日、カトマンドゥで爆弾テロがあったと言う。しかもツーリストエリアにあるゲストハウスで・・・。

さらにその夜、今度はオーナーからもう1つの話を聞いた。

「今日もまた爆発があった。今度はレストランで」

聞くところによると一度は治まっていた、政府と反政府勢力である毛沢東主義の「マオイスト」との戦いが再燃してしまったらしい。やはり無理をしてでもカトマンドゥを出て来て正解だった。街の異様な雰囲気に危機感を持ったオレの判断は正しかったのだ。本当に良かった。

「天国のネパール」が本当に「天国」になってしまっては、それこそ笑い話にもならないから・・・。

うっすら見えるヒマラヤ

57.キャンディ 2004 3/7(ネパール)

3月6日はヒンドゥー教の祭りである「ホーリー」の日だ。この日は水や赤い粉、そしてそれを混ぜた赤い水を誰彼かまわず投げ合うので、人々は体も服も真っ赤になってしまう。

ホーリーというとインドが有名だが、国教がヒンドゥー教のネパールでも当然行われる。もう何日も前からまるで予行練習かのように水を投げ合っていた。オレも何度か水をかけられもした。しかし本番は危険すぎる。水はいいが赤く染まるのは御免だ。

このホーリーを避ける意味でも、オレはナガルコットに来ていた。ここなら外へ出ず1日山を見て過ごせると思ったのだ。

しかし運悪く天気は良くなく、ヒマラヤは見えない。

しかたなく恐々と外へ出て、「ノリタケコーヒーショップ」へ行った。このレストランのオーナーがとんねるずの木梨憲武に似ているということで日本人旅行者の間で評判となり、店の名前にまでしてしまったのだ。

会ってみると確かにそっくりだった。オレはそのノリタケさんの息子で、チビノリと呼ばれている10歳の少年と仲良くなり、ホーリーの赤い水を誰かにかけよう、と一緒に出掛けた。

恐れていたホーリーだったが、やってみるとやはりおもしろい。ここのホーリーは外国人と金持ちには掛けてはダメという暗黙のルールがあり、オレが赤くなるのは何とか免れたからこう思えるのだが・・・。やはりインドの怪我人続出、身ぐるみ剥がされるようなホーリーにはチャレンジできない。

山を見に来たナガルコットだったので、天気が回復するまで滞在しようかとも思ったが、またしてもストがあるため、その前には移動した方が良いと考えた。何日もの間ここで足止めをくらうのはやはり避けたい。良い村なのでここで長い時間を過ごすことは別に良いが、カトマンドゥの状況が気になる。

ナガルコットから次の目的地、ポカラへ行くには一度カトマンドゥへ戻らなければならないのだ。カトマンドゥの治安が悪化してしまえば、バスもどうなるかわかったもんじゃない。

とにかく今のうちにこの村を離れることにした。

早朝、バス停へ向かう途中にノリタケコーヒーショップの前を通ると、早い時間なのにチビノリが店番をしていた。オレが別れを言いに立ち寄ると、チビノリは

「Have a good trip!」

そう言って店の売り物のキャンディを2つくれた。

「Thank you. See you again!」

と言ってオレはキャンディをもらった瞬間、涙をこぼしてしまった。こんなささいなことで・・・。

最近、体をおかしくしたり、テロやスト、山が見えない、とツイていないことが続き心も弱っていたのかもしれない。それがゆえに涙が出たのだろう。

「10歳のガキに泣かされるなんて・・・、なさけないな」

だがこのことで気持ちが軽くなった。そしてこれをキッカケにツキも戻るだろう。そんな気がした。気休めや自己暗示ではなく、自然とそう思えたのだ。そしてそう思うと不思議と力が湧いてきた。

バスの中で食べたキャンディは、やはり最高の味だった。ダンニャバード!!(ありがとう)

チビノリと赤い水をかけに行く

58.山を下る 2004 3/12(ネパール、インド)

ナガルコットを発ったオレは、うまくバスを乗り継ぐことができ、その日のうちにポカラへ到着した。ここもヒマラヤが見える街だ。

ナガルコットからカトマンドゥのオールドバスパークへ、そこで市バスに乗り換えニューバスパーク、再び長距離バスへの乗り換えでポカラへ。丸1日がかりの移動だったのだが、すべてギリギリの乗り継ぎだった。

もしポカラ行きのバスに乗れなければ、テロがあったばかりのカトマンドゥで泊まらなければならなかった。しかも翌日はストがあったので2泊することになってしまう。そんなことにならなくて良かった・・・。

などと思っていたが、ポカラでインターネットをしていて知ったニュースにまたしても青ざめてしまった。オレが午前中にバスを乗り換えたニューバスパークで、その日の午後テロがあったのだ! ゴミ箱に仕掛けられた爆弾が爆発したらしい・・・。どれくらいの時間差があったのかは分からないが、とにかく危機一髪だった。

最近ツイていないと感じることが多かったが、今回といい前回といいテロをギリギリでかわし、スト続きの中でうまく移動できたのは、実はラッキーだったのかもしれない。

ネパールではやはり何といってもヒマラヤの風景に期待していたが、ここポカラに来てやっと山が見れた。

7000m級の山々は信じられないほど高い位置に見える。それが連なっているのだから、これには感動した! 特に聖山とされているマチャプチャレはすばらしかった。

ポカラの町も良い所だ。旅行者には人気の町なので、食べ物にも宿にも不自由はしないし、やはり景色がいい。特に湖に反射するヒマラヤの風景が好きだった。

そんな景色を見るために、ポカラではレンタサイクルで街中を走り回った。暑くもなく、寒くもなく、空気はキレイで、風は乾いていて清々しい。その中を走るのは実に気持ちが良かった。郊外まで走って行き、屋上のあるレストランやカフェを探してはその屋上からの景色を楽しんだ。

ポカラからトレッキングをしてヒマラヤを見に行く旅行者が多いが、オレは疲れるほど歩くのがあまり好きではない。トレッキングには参加せずに、町の北にある小さな山に登ってみた。そこからでも充分なほどキレイにマチャプチャレが見える。が、こんな風景を見ると、もっとスゴイのをやはり見たくなってしまう。

オレはさらに山に近く、眺めも良いというノーダラという町へ日帰りで行くことにした。当然バスで。

バスターミナルへ行くと今日はストでバスは出ないと言われる。この日はストの予定ではなかったのだが・・・。タクシーとバスがグルになり、料金の高いタクシーに乗せようとウソをついているのか? それとも急にストになってしまったのか? とにかくどちらにせよ、オレは「もうこの国にはうんざりだ」と思ってしまった。

最初は天国のように思えたネパールも、日が経つにつれネガティブな面ばかりが大きくなっていた。町や人や風景は良いのだが、政治がメチャクチャだ!

そしてオレは山を下る決心をした。インドへ戻るのだ。

インドへ行く途中、ブッダ生誕の地ルンビニへ、そして国境を越えインドに入ってブッダ入滅の地クシーナガルへ行った。

どちらも遺跡や寺院は全く見ごたえがなかったが、田舎にあるため周りの風景はすばらしかった。きれいではない。汚いのだ。汚いのだが美しいのだ。

道はゴミだらけ、汚い体のブタや牛、犬、ニワトリが歩き、人々も粗末ななりをしている。しかしそれらは、どこまでも続く麦畑の風景の中で、たまらなく美しく見える・・・。これがインドの田舎の風景なのだ。

どこか人間の原点を見るような、世界のあるべき姿を見るような・・・、そんな風景だ。

オレはこれからバラナシへ向かう。ヒンドゥー教最大の聖地で、インドの中で最もインドらしい場所。

聖なるものと俗なるもの、富めるものと貧しいもの、光と影、生と死・・・。相反する全てのものが共存するというカオスの街。そこにはいったい何があるのだろう?

ヒマラヤ山脈 / 聖山マチャプチャレ

59.ガンガ 2004 3/19(インド)

聖なる川ガンガ(ガンジス川)がゆっくりと流れる。川岸のガート(沐浴場)では人々が祈りを捧げ、体を洗い、洗濯をし、死体を焼き、その灰を流し、焼け残った死体を流す。子供たちはそこで泳ぎ、牛や犬も水辺で戯れる。

そんな光景がゆっくりとゆっくりと絶え間なく流れていく・・・。何十年も、何百年も・・・。

これがヒンドゥー教の聖地バラナシの風景だ。インド人もオレもそして多くの旅行者も、そんなガンガを眺め、そして風景の一部になる。

ここバラナシの魅力は聖なる場所であると同時に、極めて俗であるということだ。物乞い、物売り、タカリ、客引きがひっきりなしに現れ、時にはバラモン(僧侶)やサドゥー(修行僧)でさえ物乞いやタカリ、あるいは詐欺師になる。

とにかくいろいろな人間がいるのだ。旅行者も例外ではない。沈没している者、楽器を習っている者、ヒンドゥーを学んでいる者、何かを考えている者・・・。

そしてその多くが長期滞在者だ。やはりここには人をひきつける何かがあるのだろう。

バラナシにはインドで1番、いや世界で1番有名な日本人宿がある。日本人の久美子さんがインド人の旦那さんと経営する宿、「クミコハウス」だ。

オレも早速そこへ向かったのだが、この時期は大学の春休みでバラナシも日本人だらけだった。おそらく泊ることは無理だとは思っていたが、やはりベッドは空いていなかった。といってもここの宿にはベッドなどなく、布団を床に敷いての雑魚寝なのだが、今は廊下まで人であふれかえっていてこれ以上は無理とのことだった。

泊れなかったのは残念だが、久美子さんに一目会えただけでも良しとし、オレは他の宿を探して歩きだす。バラナシのメインストリート、「ベンガリー・トラ」をもと来た方向へ戻りしばらくすると、しつこい客引きにつかまった。彼の奨める宿へは行かずにそのままベンガリー・トラを直進したが、ヤツは後ろをついてくる。

オレが他の宿へ入ろうとすると、ヤツが走って先に入ってしまった。あたかも自分が連れて来たようなことを宿の主人に言い、仲介料をもらおうという腹だ。それを見たオレはその宿をやめ、また歩き出すと、ヤツはまたしてもオレを追ってきた。

そんなことを2回繰り返すうちに、オレは完全に頭にきた! ヤツを突き飛ばし、何を言われようと完全無視で歩き出す。ヤツも怒って何やら言いながらも、まだ後をついてくる。

それを見ていた1人のインド人がオレを助けてくれた。

ヤツを追い払い、宿も紹介してくれたのだ。そこは宿といってもオーナーの家を改装したような民家宿だった。部屋もたったの3つで、宿泊客はスペイン人の女の娘、ドイツ人のロン毛のオッチャン、そしてオレだ。

そこに宿を決めて荷物をおろし外へ出ると、またしても宿の出口でさっきのしつこい客引きが待ち構えていた。

「オレの案内した宿に泊まらなかったから金を払え」

メチャクチャだ。なんで金払わなきゃなんねーのよ? それにオマエにはただ邪魔されただけで、案内された覚えはいっさいない。オレはまた無視して街を歩いたが、この男はずっと後をついてくる。

「なんか食わせろ」

「チャイおごってくれ」

「金くれ」

うるさかったが、コイツはいつまでついてくるんだろう? という好奇心も出てきた。オレの無視と彼のしつこさの根気比べだ。

この街の狭く入り組んだ路地を歩く。20分。30分。ヤツはまだついてくる。

「10ルピーくれ」

「子供が腹空かせて待ってるんだよ」

「ハシシ買うか?」

「マネーチェンジ?」

オレは無視して歩き続け、男はあーだこーだ言いながらついてくる。よくもこれだけの文句が出てくるものだ。

「もう腹減ったよ、喉も乾いた」

「なあジャパニ、友達だろ」

・・・・・・根気比べはオレの負け。オレはついに口を開いた。

「おう、そうだな友達だな。じゃあ一緒に写真を撮ろう」

そう言ってカメラでこの男の写真を撮った。彼もそれに応じてポーズなんかをとっている。写真を撮らせたから金をよこせとでも言うつもりなのだろう。しかしそうはいかない。オレはそんなに甘くないのだ。

「よっしゃ、じゃオレはこれ持って警察行くよ」

カースト制が現在でも根強く残っているインドでは、警官の立場はかなり強力なのだ。オレがこう言った瞬間、おもしろいくらいにこの男の顔色が変わった。こりゃおもしろい。そう思いながら歩いていると、なんというタイミングだろう。交通整理をしている警官を見つけた。今までオレにピタりとくっついていた男は、それを見て少し距離をとった。「しめた!」とばかりにオレは警官におおげさなことを言う。

「あいつオレの金を盗ろうとしているんだけど・・・」

それを聞いた警官は、なんと持っていた警棒で男を殴り始めた! おいおいやりすぎでしょ! それにオレがこいつに仕返しされちゃうじゃねーか!! オレはそれを止めに入った。

これで懲りた男は、ようやく姿をオレの前から消した。勝負はオレの勝ちだ!

ヤツもいなくなったところでようやく昼飯を食べられ、食後オレは宿を紹介してくれた人の所へ行った。ボビーと名乗るその彼は、ベンガリー・トラでタバコや雑貨を売る屋台を出していた。その向かえにはボビーの兄であるラジェシュの服屋がある。そこでチャイを1杯いただき、涼しい店の中で3人で話しをして過ごした。この兄弟は朝もうるさい客引きを追っ払ってくれたし、良い人そうだった。彼らと仲良くしている旅行者は他にも何人かいたのがその証明だ。

そのうちオレも彼らと仲良くなり、毎日ラジェシュの店に顔を出すようになった。

これまでいろいろな国のいろいろな街へ行った。どこへ行ってもオレたち外国人旅行者には多くの声がかかり、いろいろな人間が近づいてくる。宿の客引き、乗り物の客引き、レストランの呼び込み、ツアーの誘い、土産物の売り込み、ドラッグの売り込み、売春の誘い、闇両替商、タカリ、物乞い、詐欺師・・・。中にはただのヒマつぶしや冷やかし、本当に友達になりたがっている人もいる。

ここバラナシのそれも凄まじかった。インド人からしてみれば、これだけの外国人が集まっているのだからビジネスチャンスも無限に転がっているわけだ。いや、外国人だけでなく、インド中からインド人たちが巡礼に訪れているのだからなおさらだ。

そんな人間たちはうるさくもあり、腹立たしくもあるが、それは逆に面白くもあり、そして刺激的でもある。

そんな環境のここでは顔見知りも多かった。その多くはいかがわしい人間やビジネス絡みの人間だったが、ラジェシュ兄弟をはじめ友人と呼べる人間にも何人か出会うことができた。

この季節のインドは夏に向かって日に日に気温が上がっている。時には40度にもなるのだ。このため昼間はあまり出歩くことができないのだが、そんな昼間は友人たちと過ごし毎日充実した日々だった。

中でも1番の仲良しなのはピントゥという少年だ。オレの泊っていた宿の前の路地で、弟とクリケットをしていたのをオレが見つけ、一緒に遊んだのがきっかけで仲良くなった。

このピントゥは子供のくせに英語が達者で、オレのように旅行者と仲良くなっては菓子やアイスをねだっている。その意味ではオレは上客ではなかった。オレの財布の紐はかたいのだ。

しかし、オレと遊ぶのは楽しかったらしい。毎日宿の近くでオレを待ちかまえては、クリケットをしたり、インドの打楽器「タブラー」を叩いたり、街でイタズラをしたり・・・。ピントゥはイタズラ大好きなワルガキなのだ。オレに菓子を買ってくれと言い駄菓子屋へ行くと、いつの間にか万引きをしているし、市場ではトマトだのバナナだのを勝手に食べてしまう。聖なる牛には石を投げつけるし、知らない人に牛の糞を投げたり、家の2階から水を掛けたり・・・。あげくの果てにはケンカして幼い弟をボコボコにしてしまう。

このままだと将来は見えている。確実に外国人旅行者を相手に悪い商売をする! この街に多いそんな輩も、少年時代はこんなだったに違いない。

何はともあれ、オレも楽しいからそれでいいか。

オレは毎日ガートをうろつき、旧市街の細い路地をうろついた。どこも激しく汚い。ゴミだらけ、水溜まりだらけ、そして牛や犬、人間の子供たちの糞尿だらけ。

そこを人が行き交い、牛が、ヤギが、犬が行き交う。たまに狂った牛が全走力で駆け抜け、犬も人間も必死で逃げ回る。

やはりインドで最もインドな場所だ。ここは・・・。

ある日、ラジェシュに誘われて彼の家へ行った。朝のチャイをごちそうになった後、ガートへ行く。一緒に入ろうと言われたが、オレはパスポートを身に付けていたためそれを断った。彼は石鹸で体を洗い、ガンガの流れで身を清めると、河の中で祈り始めた。ガートに座っていたオレはそれを見ていて、初めてここが聖なる場所なのだと感じた。

それまでのオレはこの「聖地」バラナシを見ていて、「聖」を感じることはほとんど無かった。毎日行われている祈りの儀式「プジャー」でさえ、観光客を呼ぶための俗っぽいもののように思えていた。毎朝インド人たちが沐浴をしている風景を見ても、バラモンやサドゥーの姿を見ても、同様だった。

それなのに、親しい人間が神に祈りを捧げている姿を見て、オレはそこに「聖」を感じたのだ。

そしてオレはその時、少しだけインドの中に入っていけた気がした。

バラナシのガート

60.聖なる水の聖なる力 2004 3/20(インド)

仏教の4大聖地。ブッダ生誕の地ルンビニ、覚りの地ブッダガヤ、初転法輪(初めての説教)の地サールナート、入滅の地クシーナガル。オレはその最後の1つサールナートを訪れた。

ここもルンビニやクシーナガルと同様で、人も少なくひっそりとした感じだった。ブッダガヤには大きな仏塔があったり、寺があったり、巡礼者も多い。そのあたりは「覚り」が1番重要なのだという仏教の教えのとおりなのだろう。

サールナートはバラナシからバスで30分という場所にある。「仏教の聖地サールナート」と「ヒンドゥー教の聖地バラナシ」一応仏教徒ということになっている日本人のオレだが、やはりバラナシの方に魅力を感じる。

そんなバラナシに来て何日かが経ったある日、オレはヤスダさんに偶然再会した。彼のトレードマークであるヒゲがなかったので、最初は誰か分からなかったほど人相が違った・・・。

ヤスダさんはオレと別れてから、何か所もまわってここへたどり着いたということだった。聞くと、ものすごい移動距離だ。

彼もインドに、そして当然のようにバラナシにハマってしまったと言う。

オレやヤスダさんをはじめ、多くの旅行者がインドにハマる1番の理由は、やはり刺激が多いことだろう。そしてその強烈な刺激の発信源はもちろん、誰1人として例外なく強烈なキャラを持っているインド人たちに他ならない。

そしてその強烈な個性を持ったインド人たちの中でも、ここバラナシのインド人は特に強烈だ。

やはりここがヒンドゥー教最大の聖地だからだろうか・・・。

聖地といえば・・・、何日か前ラジェシュの沐浴を見ていて初めてバラナシに「聖」を感じたオレだったが、おもしろいことに一度そう感じると、今までと同じものを見ても感じ方が変わってきた。

あるいは、今までオレにうるさくつきまとってきたインド人たちが、オレの顔を覚えて声をかけてこなくなったため、よりじっくりといろいろなものを見ることができるようになった、ということもあるのかも知れない。旅行者につきまとうインド人の大半は旅行者をダマそうとしているか、高いものを買わせようとしているわけだが、オレがターゲットにならないということを覚えたというわけだ。

彼らにつきまとわれると、それを避けるために神経を使ってしまって街をじっくりと見ることができない。だがそんなことも少なくなったのだ。

とにかく今まで何も感じなかったものに「聖」を感じるようになってきた。

沐浴をする人、ガンガや祠に祈る人、死体を焼いている風景、説教をしているバラモンとそれを聞いている人々・・・。

そしてオレがもっとも「聖」を感じた瞬間がある。なんとサルに説教をしているバラモンを見かけたのだ! サルもそれを聞いているかのように見えた・・・。いや、もしかしたらそれは逆で、ヒンドゥー教では神とされているサルに教えを乞うていたのかもしれない・・・。どちらにしても印象的な場面だった。

とにかくこれまで旅をしてきて、これほど魅力的な場所はなかった。

バラナシ・・・。本当に不思議な町だ。もしも、いつか再びここへ来ることがあるとすれば、その時には全く違う何かを感じるのではないか・・・。そんな気がする。

最後に付け加えておくが、「聖なるガンガ」は「汚なるガンガ」だ。この河で体や服を洗っているし、その辺にいる牛のフンに死体まで流すのだから当然汚い。

それでもせっかく来たのだし、オレも沐浴をしてみた。

階段状になったガートを降りていくと、濁ったガンガの水で足元はすぐに見えなくなった。まだ階段があるのだろうと思って足を踏み出すと・・・そこにはすでに地面はなく・・・、オレはガンガの中にズボッと沈んでしまった。そしてその聖水でもあり汚水でもある水を、おもいっきり大量に飲んでしまった!

うえぇぇーーーーーっっっ!!!

十中八九は腹を壊すだろうと思ったが、不思議と大事には至らなかった。それどころか、それ以来やけに体の調子が良い。やはり聖なる力はあるようだ・・・。

聖なるガンガで祈る人々 / オレも浄化する

61.あぁタージマハル 2004 3/27(インド)

バラナシを発ったオレは寝台列車とバスを乗り継ぎ、15時間かけてカジュラホという町へ向かった。今まで「悪路」で有名なラオスやカンボジアの移動を経験していたが、今回のバスはそれ以上に乗り心地は悪かった。

道はラオスやカンボジアのそれよりもいくらかマシだったのだが、バス自体が極限までボロいのだ! 窓は当然のように閉まらず、砂埃が容赦なく入ってくる。座席は硬い板で、しかも席は縦にも横にも狭い。床には大きな穴が空き、一歩間違えて足を踏みはずせば大ケガは間違いないというありさま・・・。

カジュラホという町には男女の結合を、つまりSEXを描いたレリーフのある寺院があり、世界遺産にもなっている。しかしこの寺院群以外には何もない田舎で、毎回のことながらオレは寺院よりもその田舎なところが気に入った。

特に良かったのは夜だ。明かりの少ないこの村では、メインストリートをはずれた場所では夜は真っ暗になってしまう。オレの宿の周辺もそうだった。宿のオーナーの息子に誘われ屋上に出ると、その暗闇の中を何かが光りながら飛んでいる。ホタルだ。

前にミャンマーでもホタルの群れを見たが、ここで見たホタルもキレイだった。

しかし、田舎ほど人が良いという理論はここには当てはまらない。残念ながらカジュラホのインド人たちは、悪質な商売や、悪質な行為をすることで旅行者の間で評判が悪いのだ。

オレもここでは何度かインド人とケンカをすることになってしまったし、しつこく男につきまとわれていた日本人の女の娘に、助けを求められたこともあった。

小さな村でこれだけ外国人が多いと、みな旅行者擦れするのは当然だ。そして、このようになってしまう・・・。悪いパターンの典型のような所だった。

良い所なのに残念だ。

次にあの「タージマハル」のある町アーグラーへ。またしてもバスと列車を乗り継いでの長距離移動なのだが、この移動もなかなかハードだった。まずバスが途中で故障し、炎天下の中で1時間を過ごすことになってしまった。やっと直って出発したのだが、次に事故。

バスに当たった対向車の普通車は道をはずれ、ものすごい砂埃をあげて荒地の草むらの中に消えていってしまった。確認はできなかったが、木に衝突して大破しただろうことは容易に想像できた・・・。しかしバスはというと、そのまま何もなかったかのように走り続けた・・・。

6時間かけて中継地の駅へ到着した。するとちょうどその時間にアーグラーへ行く特急列車があった。少し高かったが、バスで疲れてしまったのでその「シャタプディエクスプレス」に乗ることにした。クーラーはきいているし、スナックや飲み物のサービスまであり、これまで旅してきたインドの乗り物とは全く別の次元の乗り物だった。

ところが、この超高級列車が故障したのだ! 今度は昼とは逆にクーラーに凍えることになってしまった。

2時間遅れで到着したアーグラーは、すでに深夜と呼べる時間帯だった。インドを旅しているうちに一度はすることになるだろうと思っていたが、やはりすることになった。駅で野宿だ! オレは寝袋にくるまり、長い1日で疲れた体をベンチに横にした・・・。

翌朝、早速観光へでかけた。タージマハルとアーグラー城。この町には2つの世界遺産がある。オレは宿で「オートリキシャー」と呼ばれる3輪タクシーをチャーターしてもらい、1日で両方を見てまわることにした。

オートリキシャーに乗り込むと、早くもドライバーがお決まりの話を持ちかけてくる。

「タクシー代を安くしてやるから土産物屋に寄っていいか?」

インドに限らず、多くの国でこのような裏取引がある。タクシーが提携している土産物屋へ外国人を連れて行くと、その店からドライバーへある程度の現金ないしはガソリン券が渡されるのだ。

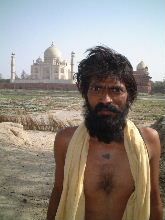

めんどくさいと思いながらも、やはり安さには勝てなかった。それに何かを買わされたり、騙されたりする可能性もあったが、それにひっかからないという根拠のない自信もあったのだ。何軒かの店に寄りながら、アーグラー城へ向かう。そしてタージマハルへ。当然何も買わなかったが、ドライバーは店から何かをもらえたのだろうか? とにかく安くついてラッキーだった。

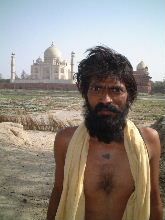

その一方、入場料はとんでもなく高い。外国人はインド人の40倍の金を払わなければ中へ入ることができないのだ。約2500円。日本円に換算してしまえばたいしたことのない額ではあるが、ここはインドだ。インドでこの値段はありえない!

せっかくここまで来たというのに、外から眺めるだけというのもバカげてるといえなくもないが、外国人だからという理由で大金をとられるのは納得できなかった。変なこだわりで損をしているのは認めざるを得ないが、とにかくオレは譲れなかった。

それに、アーグラー城も、タージマハルも外観だけで充分凄さが実感できる。

もちろん中はもっと凄いのだろうけど・・・。

翌日、オレはジャイプルへ移動した。ジャイプルは砂漠の広がるラジャスターン地方の町で、マハラジャが住んでいる丘の上の城や、湖の中の宮殿、建物全てがピンク色に統一され「ピンクシティ」と呼ばれる旧市街、そしてそこにある「風の宮殿」などが見所にあげられる。どこも、見ごたえのある所ばかりだった。

ここラジャスターン州は、かつてマハラジャたちが旺盛を極めた地方なだけあり、物価も高いし、貴金属や宝石を扱う店も多い、近代的なデパートもインドで初めて見かけたし、どこかハイソな雰囲気の漂う町だ。

やっぱインドはデカイだけあって、地方によってバラエティに富んでいておもしろい。

タージマハルの裏に住んでいるサドゥー

62.インドのやり方 2004 3/28(インド)

ジャイプルではマハラジャの末裔という宝石商の男に出会った。

彼の話によると世界中に22の店を持っていて、インドから宝石を輸出しているのだそうだ。特に日本には各地に店があるそうで、彼自身日本語もかなり上手かった。

会った時からかなりうさんくさい男だとは思っていたが、やはりそうだった。話をしていくうちに脱税の手伝いをしてくれと言い出した。

例えば1万ドルの宝石を日本へ持ち込むと2万5千ドルを日本政府へTAXとして納めなければいけない。だがツーリストの場合は免税になる。そこで1万ドル分の宝石を日本へ運んでくれと言うのだ。報酬として1万ドルをくれる。つまりオレは1万ドル、彼は1万5千ドルの得というわけだ。

もちろんこんな話はサギだ。にもかかわらず彼に手を貸したという日本人のパスポートのコピーが20枚ほど出てきた。本当に信じられない! なぜ信用できるのか? オレの答えは最初からNOと決まっていたが、話自体はおもしろいと思い、1時間ほど詳細な部分を聞いていた。

だがこのバカげた話以前に、この男の態度が気に食わなかった。日本人を見下している。完全にバカにしている。そこでオレは言ってやった。

「ふざけるな! オメーなめてるだろ!!」

彼はその日本語の意味が分からないふりをしていた・・・。

彼に限らずインド人の中には、日本人を明らかに見下している人間が少なからずいる。

インド人はカースト制度の中に生きているため、他人を「上」か「下」かでしか判断できないのだ。という話もよく聞いた。オレもこの話には深く頷ける。

インド人たちを見ていると明らかな上下関係があって、上の人間は下の人間に対してかなりきついことをしているように見える。悲しいことだがこれが実状なのだ。

そして残念なことに日本人は下に見られているのだ。そんな日本人旅行者たちを見ていると、「それと戦っている人」、「それにやられてしまっている人」、「それを相手にしていない人」、に分けられるように思う。

オレの場合は「戦う」だ。

しかしそれは「やられたらやり返す」だとか「自分の、あるいは日本人のプライド」だとかいうことが理由ではない。

それが「インドのやり方」だと思うからだ。インド人同士であってもよくケンカをしている。

オレは今までどの国へ行ってもその国の文化に浸りたいと考え、常に現地の人のマネをしてきた。それが旅をしている中で最もおもしろいことなのだ。

実際インド人と本音を言い合ってケンカしていると、スッキリすることもあるし、ケンカした後親しくなれたこともある。何となく日本のように本音を隠して衝突を避けているよりも、よっぽど良いような気がする・・・。

一応言っておくが、ケンカといっても手を出したり出されたりは一度もない。インド人同士はよく殴り合っていたりするが・・・。

ジャイプル郊外のアンベール城

63.ついにオレも・・・ 2004 4/6(インド)

オレは「なるほどな」と思った。

デリーの人間には要注意とよくいわれているが、ここへ着いてやはりそう感じたのだ。

都会の人間というのはどうしてどの国もこうなのか? 金や物、快適さを手に入れると、他の何かを失ってしまうのだろうか? どの国民も・・・。

オレは最初にインドへ来た時には、インド人たちを「おもしろい」、「魔可不思議」などと思っていたが、時間が経つにつれそんなインド人に馴れ、そして飽きてきたのだろうか?

それともアーグラー、ジャイプル、デリーと都市部へ入ってきたからだろうか?

最近ではインド人に対しての好印象は消えてきてしまった。

オレがデリーで1番頭にきた出来事はデリーに着いた初日のことだった。デリーにはニューデリーとオールドデリーの2つの地域があるのだが、オレがジャイプルから乗った列車はオールドデリーにある駅へ到着した。安宿街のメインバザールがあるのはニューデリーの駅前だ。オールドデリーの駅からニューデリー駅へ行くバスを探した。列車は本数が少ないし、チケットを買うだけでも一苦労しそうだったからだ。

しかし、バスを探すとどのバスも「オレのバスに乗れ」と言ってオレを誘う。インドでは良く聞く話だが、金を取りたいがために目的地へ行かないバスが「そこへ行く」と言ってウソをつき、運賃を稼ぐというのだ。こうなるとどれに乗って良いのやら全く見当もつかない。まわりの人や、バスの客でさえもあてにならないのだ。

しょうがなくオレは「ニューデリー駅へ行く」というバスへ乗り込んだ。信用はしていなかったが、やはりその悪い予想は当たってしまった。しかも最悪なことに1km以上はあるのではないかというような長い橋のど真ん中で「ここで降りろ」と言い、車掌と運転手はもちろん一緒に乗っていた客までも「ざま見ろ」と言っているように笑っている・・・。オレは当然キレる!

バス特有の長いチェンジレバーを蹴りつけ、車掌にツバを吐きつけた。「ナメやがって!」

そんなインド人たちに疲れ、暑さに疲れ、観光に疲れ、ついにオレも「地獄のインド」が少しづつ分かってきてしまった。

そんなオレにとって良いタイミングで、デリーを一度離れることになった。

イランビザの申請で1週間の時間が空いてしまったからだ。イランビザはどこの国でも取りにくくて、とにかく時間がかかる。旅行者泣かせなのだ。

そこでオレはデリーから北へ向かい、ガンジス河の上流部であるハルドワール、リシケシュという2つのヒンドゥー教の聖地へ行くことにした。

ちなみにリシケシュはビートルズがヨガの修行をしていたことで有名な町だ。

旅行者にも人気の町だが、オレは特にそこへ行きたいというわけではなかった。1週間の時間つぶしにちょうど手頃な距離の町というだけの理由だった。

ところが2つの町とも下流からは想像もできないくらいにきれいなガンガが流れ、暑さもきびしくなく、良い宿も見つかり、疲れを癒すには絶好の所だった。こうなると逆に1週間では足りないくらいだ。

肝心の聖地はというと、まるで遊園地だった。流れるプールのようなガートで、大人も子供もはしゃいでいる・・・。まったく聖地の面影もないような俗な所で、これには興醒めしてしまった。

その流れるプールの日陰で、足を水につけてボーッとしていると本当に気持ちが良い。オレにとってはまぎれもなく聖地だったと言える・・・。

3泊してデリーへ戻ってきたが、やはりこの暑さにはまいってしまう。季節は夏へと向かっている。そしてこれから行くパキスタンはもっと暑いらしい・・・。

ついこの間まで冬だったのに・・・、本当にこの地方の春は短い。

そんな暑さの中、オレはがんばって見所の多いデリーの街を歩き周った。世界遺産のクトゥブミナール、フユマーン廟をはじめ、ジャマーマスジット、ラールキラー、プナーラーキラー、インド門などなど。

あいかわらず入場料が高くて外から眺めるだけの所もあったが、デリーにこれだけ多くの観光名所があるとは以外だった。

これらの多くの観光地に、整然としたオフィス街、そして喧騒の旧市街と安宿街、その対比がおもしろい街だと思う。風景もまったく違うし、そこに生活する人間も違う。この街ではインドの上から下までを見ることができるのだ。ついでに裏もすこしだけ・・・。

聖地ハルドワールのサドゥー / リシケシュのガート

64.インド 2004 4/9(インド)

インド人といえばターバン。というイメージを持っている日本人は多いと思うが、ターバンを巻いているのはシク教徒の人たちだけで、彼らは少数派である。

イランビザを受け取ったオレはその日のうちに、そのシク教の総本山である「ゴールデンテンプル」のあるアムリトサルへ向かった。ここまで来ればもうパキスタンは目の前だ。

インドではどの宗教の寺にも、「ダラムシャラー」と呼ばれる巡礼宿を設けている所がある。本来は巡礼者のためのものなのだが、外国人旅行者であっても泊めてくれる寺も少なくない。

オレも一度は泊まってみたかったのだが、やっとインド最後の町でゴールデンテンプルに泊まることになった。

寺は特におもしろくはなかったが、ここを訪れるシク教徒たちのバリエーションに富んだファッションを見るのがオレは好きだった。寺に1泊してパキスタンのラホールへ向かう。

ついにインドを離れるのだ・・・。

それにしてもインドは広かった。こうしてインドを旅してみると、今までの東南アジアの旅がどんなにスケールの小さいものだったのかが分かる。

しかも、オレが旅したのは北インドの平野部のみなのだ。オレはまだインドの3分の1も見ていないことになる。とにかくインドは広い。そしてデカい。

インドはやはり思っていたように「濃い国」だった。

これまでのどの国よりも後々印象に残っていくだろうと思う。もちろん良い面も、悪い面も両方だ。インドでは苦しいことも多かった。つらいことも多かった。悲しいことも多かった。それがゆえに、そこから感じるものも多かったし、考えることも多かった。

だが、それこそがオレが旅に求めていたものなのだ。インドに求めていたものなのだ。さすがインドはそれに答えてくれた。

そしてそんなインドの旅を通じて、旅人としても人間としても少しだけ成長できた気がする・・・。

気がするだけでも充分ではないか・・・。

デリーのジャマーマスジット / アムリトサルのシク教徒たち

前へ 次へ

日記もくじ ホーム