絹の道を行って戻って

〈シルクロード編〉

中国 2007/8/18-9/7

カザフスタン(41ヶ国目) 9/7-9

キルギス(42ヶ国目) 9/9-23

カザフスタン 9/23-25

ウズベキスタン(43ヶ国目) 9/25-10/8

キルギス 10/8-11

中国 10/11-20

絹の道を行って戻って

〈シルクロード編〉

![]()

中国 2007/8/18-9/7

カザフスタン(41ヶ国目) 9/7-9

キルギス(42ヶ国目) 9/9-23

カザフスタン 9/23-25

ウズベキスタン(43ヶ国目) 9/25-10/8

キルギス 10/8-11

中国 10/11-20

161.再び旅の世界へ 2007 8/23 (中国)

オレは飛行機の小さな窓から外を見つめている。そこにひろがる光景は夕日に照らされオレンジ色に輝いていた。オレンジ色に染まっているのは眼下一面にひろがる雲。このすばらしい風景も、地上からはただの曇り空でしかないのだろう。視点を変えれば同じものもこれだけ違って見える。普段目にしている憂鬱な曇り空も、視点を変えれば光り輝くオレンジのジュータンだったのだ。

今のオレは、他の誰かから見れば薄暗く曇っているのだろうか? それともオレンジ色に光輝いているのか・・・?

そんな風景を目にしながら、オレはこの日5回目の食事をしている。腹いっぱいなんすけど・・・。

オレの2回目の長旅は名古屋空港からスタートした。中国東方航空、上海経由西安行き。ところが、名古屋で3時間、上海で3時間半も飛行機の遅れを待つことになってしまった。その「おわび」ということで名古屋と上海で食事が出たのだが、おかげで朝食、2回の機内食と合わせて5食も食べることになってしまったのだ。

どうせなら現金くれ!!

結局西安に到着したのは夜8時。もう真っ暗だ。初めての町には明るいうちに着きたかったが、簡単に宿も見つかりホッとした。

翌朝西安の街を歩くと、そこは思っていた以上の都会だった。中国の都市はどこもスケールがデカい! ひとつひとつの建物がいちいちデカいし、道路も広い。

かつて西安は長安と呼ばれ、いくつかの王朝においては首都として栄えた古都だ。昔ながらの城壁や城門、寺なども多く、それらは近代化した都会の風景の中でも意外とマッチしているように見えた。古いものと新しいものが共存し、それぞれを引き立てている。

街がかすんでさえいなければなお良いのだが・・・。後で知ったことだが西安の街は黄砂と公害による大気汚染がひどく、街は常に霞がかっている。空も白みをおびていて、太陽も真っ白なのだ。

これさえなければ良い街なのだが・・・。中国都市部の環境問題も深刻だ。

オレはシルクロードの旅をここ西安からスタートしたわけだが、歴史的にみても西安はシルクロードの起点となっていた。現在の中国の地図を見ると西安はそのド真ん中という位置にあるのだが、何千年も続く純粋な中華文明からすれば西にあたる場所に位置する。つまりここから西の地域をシルクロードと呼んでも間違えではないだろう。西へ行くとイスラム教徒のウイグル人が多くなってくる。

ここ西安にも少数のウイグル人の他、漢民族のイスラム教徒である回族が多く暮らしている。アラブストリートというムスリムの多い地域もあり、そこには食べ物屋や土産物屋などイスラム教に関係するさまざまな店が並んでいた。

オレがその近くを歩いている時のことだった。笛や太鼓の音色が聞こえてきた。それに誘われてその演奏を見ようと人混みを抜けていくと・・・、サンダルが壊れてしまった! 旅に出てわずか2日目にしてこんなことが! 不吉だ・・・。

翌日は秦の始皇帝が作ったことで有名な「兵馬俑」と、始皇帝の墓である「始皇帝陵」を観光した。

始皇帝陵は何の歴史も感じられないようなただの丘で、特におもしろくもなんともなかった。真夏の暑い中を頂上まで登ったが、そこからの風景はやはり西安の街と同じで真っ白。

兵馬俑はまあまあだったが、やはり暑くて入口から展示場までの長すぎる道だけでバテバテだった。

31歳のオレがこれだけバテバテなのに、元気なオッチャンもいるものだ。

西安の宿では2人の日本人と同室になった。そのうちの1人が65歳の大阪のオッチャン。超パワフルで元気なオッチャンだ。街を歩けば舌妙な大阪人トークで中国娘に声を掛けまくる。日本語でもおかまいなしだ。強者! メシも豪快に飲んで食う。

オレもこんなんで疲れてらんないな・・・。

ウチのオヤジにもこんなふうに旅でもしてみてもらいたいものだ。

西安シンボル鐘楼の夜景 / 秦の始皇帝の巨大立像

162.シルクロードを西へ 2007 8/26 (中国)

西安を発ったオレは蘭州という町へ向かった。ラーメン発祥の地として有名で、激辛牛肉ラーメンの牛肉麺(ニュウロウメン)が名物だ。

中国では列車にしろバスにしろ寝台のものが走っていて、夜間に長距離移動をすると寝ながら移動ができるので時間と宿代が節約できる。

しかし、オレは昼間に移動することにした。車窓の風景を楽しみながら移動している時間こそが、最も旅を実感できる瞬間なのだ。それにこのシルクロードの旅は、風景の良い所が多いだろう。

そんな考えで昼の移動を選んだのだが、これが正解だった。

列車は西安の都会から抜け出すと、何もない荒野を走っていった。そのうち丘や山が増え始めていくつものトンネルを越えると、岩山と川、そして断崖が目に飛び込んでくる。天気は悪かったが景色は良かった。

蘭州は特に何かがある町ではないので、牛肉麺を食べる以外には特にすることもなかった。蘭州の次に行った武威、その次に行った張掖にしてもそうだ。観光が目的で立ち寄ったわけではなく、単なる中継地だった。

景色を眺めながら昼間に移動するとなると、長時間の移動は体力的にキツい。そのため4,5時間で到着できる比較的大きな町を中継地として宿をとったのだ。

それに西へ進むにつれてイスラム文化圏へと向かっていくのだが、その変化も楽しみたかった。長距離移動で一気に文化が変わってしまうのではつまらない。

オレはバスに乗り、蘭州、武威、張掖、酒泉と寄り道を続けた。

結局、文化の変化というものはほとんど感じることができなかったのだが、景色は相変わらず良かった。

ある場所では南北を岩山に挟まれた荒野を走り、そしてある場所では放牧された羊たちが暮らす草原を進み、そしてまたある場所では砂漠の中を万里の長城の残骸と並走する。町が近くなるとしだいに緑が増え始め、小さな農村が現れる。畑で育てられている菜の花、小麦、ヒマワリなどが彩りを加え、その中のポプラ並木をバスは走っていく。猛スピードで・・・。

中国のバスはオンボロのくせに、どれもかなりのスピードを出して爆走するのだ。前を走っているものはすべて追い抜かないと気が済まないらしい。対向車が来てもおかまいなしで追い抜きをかける。事故も当然多い。ここ甘粛省では「旅行者バス保険」に入らなければチケットを売ってくれないほどなのだ。

どうか事故りませんように・・・。

とにかく景色を楽しむことだけはできた。

体力を使わないために長距離移動は避けたのだが、それでも5時間の移動を3日も続けると、さすがに疲れが出る。オレは体調を崩してしまった。

移動だけが理由でもなかった。何を食べても味が濃く、油っこくて辛い食事と、西安から続く空気の悪さにもまいってしまった。下痢、嘔吐、発熱、頭痛。

旅には慣れていたつもりだったが、体はヤワな日本人だった。

しかし、これは特に問題ない。誰しも長旅を始めて1週間目に体調を崩すものなのだ。4年前のオレもそうだった。この体調不良は体が日本モードから海外モードに切り替わる合図なのだ。

とにかく体が慣れれば大丈夫。

しかし無理はしなかった。今滞在している酒泉ではちゃんとしたホテルに泊まり、万里の長城観光もタクシーをチャーターしたし、食事もフルーツや日本人の胃には馴染みがあるケンタを食べている。その分サイフには大打撃だったが、おかげでほとんど良くなった。以前のオレなら意地でも安宿でがんばっていたことだろう。少しは大人になったんだな・・・。

武威の城門 / 万里の長城の最西端は断崖

163.砂漠と隋さん 2007 8/31 (中国)

敦煌へ向かう。今回もバスでの移動となった。これまでの風景は岩山、草原、砂漠など変化に富んでいたが、この区間の車窓は果てしなく荒地だった。本格的に日本人がイメージするシルクロードに突入!

『敦煌』という映画があったので、名前だけは昔から知っていた町。ここから西が「西域」と呼ばれていることが示すように、砂漠の入口に位置するシルクロードの交易拠点のひとつだ。

近くには「莫高窟」という世界遺産の石窟仏教寺院群があり、今では観光産業で成り立っている砂漠の小さな町。旅行者向けのレストラン、安宿、ネットカフェ、スーパー、土産物屋などが多く、オレたちは生活しやすい環境といえる。

街も小さく歩きやすいし、昼は暑いが夜は涼しくなかなか感じの良い所だ。そして何より「敦煌料理店」の存在が大きい。こぢんまりとしたこの食堂のオーナーは、日本語ペラペラの隋さん。看板もメニューも日本語、日本の本に日本語だけの情報ノート。韓国人旅行者も多いが、基本的には日本人相手の商売だ。各種ツアーも扱っている。

このように日本人を相手にした店は世界中に多く存在するが、ここもその一つ。日本人が自然と集まってくるのでなにかと面白いし、便利だ。

オレはここで知り合ったタナカくんと一緒に、砂漠のツアーへ行くことにした。ラクダに乗って砂漠の中まで行き、テントに泊って夕日、星空、朝日を見るツアーだ。もちろん高かったが、オレは今回の旅では金をある程度使っていこうと思っている。前回の旅はあまりにケチりすぎて、後悔したり失敗したりすることもあったからだ。それにオレも歳をとって考え方が変わった部分も多い。

オレ、タナカくん、別の旅行会社で申し込んだカナダ人のデビッド、ガイドの李さんの4人で、ラクダに乗って砂漠へ向かった。

敦煌の南には砂漠がひろがり、特にこの辺りには高低差が30mもあるような大砂丘がひろがっている。初めて乗るラクダの乗り心地は決して良いものではなかったが、砂漠はスゴかった! 畑が広がる農村から舗装道路を1本挟むと、そこはもう砂漠。あまりにもはっきりとした境目で驚いた。砂漠を15分も進むと、いよいよ砂丘が登場! それらはもの凄い迫力で迫ってくる!

砂丘をいくつも乗り越え1時間半。今日のテントを張る場所へ到着。東と南には延々と砂丘が連なり、北と西にはさらに大きな砂丘がそびえたっている。

オレたちは、李さんがテントを張ってくれているうちに西の巨大な砂丘へ登る。頂上から夕日を見るのだ!! ここからはラクダではなく、自分の足で登って行く。20代前半のタナカくんとデビッドはすいすいと登って行くが、オッサンのオレはついに途中リタイヤ。中腹を西に進み、視界の開けた場所で夕日を待った。30分もしてようやく彼ら2人も頂上までたどり着いたようだった。

この日は天気が良く、雲一つない快晴だった。夕日好きのオレの経験からして、このような天気の日には意外と夕日はキレイではない・・・。

案の定、苦労して登ったわりには夕焼けはぜんぜんだった。太陽は砂漠の細かい砂が舞う空気中に溶けて消えてしまったのだ・・・。

空はイマイチだったが、それでもピンク色に染まった砂漠の風景は良かった。

さて、帰ろう。と思ったが、オレは次の瞬間、自分がピンチの状態にあったことを知った。後ろを振り返ると、そこにひろがる風景はどこも同じ風景。どの方向から来たのかまったく見当すらつかないのだ! 風も出てきたので足跡は砂で消されているし、辺りは刻一刻と暗くなっていく! しかも起伏が激しいので李さんもラクダも見えない。

さらに悪いことに、頂上まで行った2人も道が分からないらしく、違う方向へ向かって行ってしまった。いや! オレが間違っているのか? うぉーーーっ!! どーしよ・・・。

とりあえず彼らを大声で呼び手を振ったが、オレに気付かない様子だ。そのうち砂丘の影に隠れて見えなくなってしまった・・・・・・。

ヤバイよ・・・。このままじゃ、夜の砂漠を彷徨って体力を使い果たし、明日の昼に干からびて死んじゃう〜!! いや、それ以前に砂漠オオカミや巨大毒サソリに襲われるんじゃ・・・。

しかし、考えていてもどうしようもない! 彼らを信じ、オレを信じ、とにかく歩く!!

しばらくするとラクダが小さく見え始めた。勘が冴えていた! いつの間にかかなり遠くまで来ていたのだ。しかしこれでオレは助かった!! あとは彼らだ。

オレはその場でしばらく彼らが来るであろう方向を見ながら立ち止まっていた。なかなかやって来ない。もうすでに砂漠は夜の闇に包まれている・・・。

どれだけ待っただろう? かすかに青い空にくっきりと浮かぶ砂丘の稜線から、2人の影がのぞいた! 良かった!!

しかしオレの方向、つまりラクダの見える方向へではなく北へ向かっている!

「おーーーーーい!!! こっちこっち!!」

今度はオレに気付いてくれ、ようやく3人でテントまで無事生還することができた。本当に危なかった・・・。

テントでは李さんが夕食の支度を始めていた。・・・・・・、ってオイ。インスタントラーメンじゃねーか!! しかも砂でじゃりじゃりだ。ビールも生ぬるい。隋さんのツアーじゃなかったら文句を言いたいところだが、自然の厳しさと思って我慢しよう。

などと言っている間に月が昇っていた。完全に円を描いてはいなかったが、ほぼ満月。よくよく考えてみると、夜にしては驚くほど明るい。月明かりが唯一の光という空間を、これまで経験したことがあっただろうか?

「月ってスゲーな!」

デビッドが言ったが、スゴいのは月ではなくて太陽だ。月で反射した太陽光ですらこの明るさ。

「太陽ってスゲーな!!」

3人で声をそろえた。

ところが、オレたちは月の明るさに感心している場合ではなかった。

「これじゃ星が見えない!!」

このツアーは夜の砂漠で星を見るツアーなのに・・・。

ただ、月の砂漠は絵になった。神秘的なこの光景は、満天の星空と比べてもいい勝負だ! よっしゃ! 星空はここでなくても見ることができる。ここでしか見ることのできない月の砂漠で逆にラッキーだったのだ!!

それにしても砂漠の夜は寒い・・・。

オレは敦煌にいた4日間、ずっと隋さんの店にいりびたりだった。ここからオレは中央アジアへ向かう予定だったのだが、夏が終わらないうちにチベットへ向かった方が良いのでは? という話を隋さんや他の日本人から聞かされたため、ここで情報を集めたかったのだ。旅人が集まるこの店には情報も集まってくる。

そのうち隋さんとも仲良くなり、店番や買い物をまかされたり、韓国人の客を英語で通訳してくれなどと頼まれたりするようになった。そのお礼にビールや料理をタダにしてくれたりもした。

そして、そのうち隋さんはオレに悩み事を話してくれた・・・。ここでは書くことはできないが、2つの大きな出来事が彼に起こっていた。そのどちらも、それを聞いてオレもショックを受けてしまったような、重い出来事だ。ひとつは仕事、ひとつは家庭の問題。隋さんはそのどちらとも悪いのは私だ。と、自分を責めていた・・・。

相手が日本人なら、オレもある程度のアドバイスや元気づけるようなことは言ってあげられるだろう。しかしここは中国、隋さんは中国人。オレは中国人の考え方や中国の文化、法律、常識、何も分からない。結局・・・、力になれなくて悔しかったが、オレは何も言ってあげられなかった・・・。

ただ「ありがとう」としか・・・・・・。

ラクダに乗って砂漠へ / 大砂丘にて

164.新疆 2007 9/5 (中国)

敦煌からバスに乗り、一路ハミを目指す。ここから新疆ウイグル自治区へ入った。その名のとおりウイグル人たちが暮らすイスラム文化の地方で、ハミという町はその東の玄関口だ。

町にはウイグル文字の看板やモスクが増えたが、漢民族も多い。特にここ10年間での漢民族の進出が著しいらしい。それを嫌うウイグル人たちは独立運動やテロをくり返している。

「漢民族に見える日本人はこの地域では肩身が狭い」

そんな話も良く聞いた。

そんな民族紛争をよそに、オレはこの状況を楽しんでいる。中華文化とイスラム文化の共存する奇妙な感覚がおもしろい。マレーシアやシンガポールで見られるそれともどこか異質なようにも感じられる。

そんな街で一番うれしいのは、食事のバリエーションが増えることだ。中華料理とムスリム料理の両方を楽しむことができる。オレのお気に入りは羊肉の串焼き「ケバブ」とビールだ。本来ムスリムはアルコールを飲んではいけないのだが、漢民族の影響もあってそれほど戒律が守られてはいない。ここではこの組み合わせがポピュラーとなっているのだ。

休みの日などは公園などいたる所で、昼間からケバブ片手にビール。オレもそれに混ざるしかないっしょ!

ハミではかつてのイスラム王朝時代の城や墓を見学し、次はトゥルパンへ向かった。

ここは「火州」と呼ばれ、中国で最も暑い町だ。砂漠が多い、内陸、盆地、気温が上がる要素満載のこの町は夏には40°をゆうに超えるらしい。オレがここに着いたのは9月1日。現地の人は涼しいと言っていたがまだまだ暑く、気温も40°近い。

洗濯物があっという間に乾くのは良かったが、とにかく暑すぎだ! さすがにこの地方では安宿にでさえエアコンが付いていたが、そうでなければ眠れないだろう。

ハミからトゥルパンへ来る途中、「火焔山」という山の横を通ってきた。この山は赤い岩山で、風雨によって縦方向に溝ができている。まるで巨大な炎が燃えているように見えるというわけだ。まさにこの灼熱の地にあるにふさわしい山。『西遊記』にも炎の山として登場する。分かりやすくいうと、『ドラゴンボール』に出てくる牛魔王の住む「フライパン山」だ。

この火焔山をはじめ、トゥルパン盆地にはいくつもの遺跡や城、地下水脈などの見どころが存在し、タクシーをチャーターしての観光が通常のパターンになっている。しかし、オレは行くのをやめてしまった。

この町で知り合いになったのは韓国人のガンスくん1人だったが、彼はすでに観光へ行った後だった。オレ1人で行くのは高くついてしまうし、かと言って仲間を集めるためにこの暑い町に長居もしたくない。それに、砂漠はもう敦煌だけで充分だった。火焔山は見たのでこれで良しとしよう。

結局この町ではガンスくんとケバブ&ビールを楽しみ、食い逃げを試みて失敗するという楽しい思い出だけが残った。

翌日、次の町ウルムチへ移動。

ウルムチは新疆ウイグル自治区の区都だ。大きな町で都会。その分漢民族が多い。

ここではカザフスタンのビザを取らなくてはならない。ウルムチに着いた翌日に申請しに行くと、領事館はものすごい人であふれていた。漢民族は新疆だけでなく、中央アジアへも流れているようだ。並ぶことを知らない中国人たちは入口に殺到し、大混乱。

「よっしゃラッキー!」

ふつうこの状況を見てウンザリするのだろうが、オレは違った。彼らのマネを、いやそれ以上のことをしても誰も文句を言わないことを知っているからだ。これがここのやり方なのだ。つまりここへつっこんで行けばいいのだ!

オレは最前列まで割り込み、守衛にパスポートを見せる。すると外国人は優先ということで先に中へ入れてもらえた。

「やっぱラッキーじゃん」

英語が全く通じないことを除けば何の問題もなく、2日後にビザをゲットできた。しかも先月から無料になったというのもラッキーだった。

ラッキーなこともあればアンラッキーなこともあった。

デジカメのメモリーカード2枚と、5000円と50USドルのキャッシュ、50USドルのトラベラーズチェック。盗まれてしまった・・・。それに気付いたのはここウルムチだったが、盗まれたのはどこか分からない。ここかもしれないし、他のどこかかもしれない。もしかしたら旅の初日に西安で、なんてこともあり得る。

メモリーカードが空だったのが不幸中の幸い。物や金よりも写真データの方が重要だということは、前回の旅で身をもって学んでいる。それに被害額も、日本から来たばかりで日本の金銭感覚がまだ残っている今なのでそれほど痛くはない。

痛かったのは心だ。それもやられたことに対する怒りという痛さではなく、中国人をますます嫌いになってしまったことに対しての痛みだ。そんな自分が残念でならない・・・。

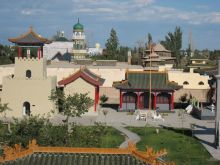

新疆の風景は荒々しい / 中華風とイスラム風の融合した風景

165.中央アジアへ 2007 9/7 (中国、カザフスタン)

中国の次はカザフスタンだ。ウルムチを発ったオレは中国、カザフスタン国境にほど近い伊寧という町へ向かった。13時間の移動だったが、夜行の寝台バスだったのでそんな長距離移動も苦にはならなかった。しかし、オレは早朝の伊寧で困ってしまった。

中国の宿では外国人を泊めるのにはライセンスが必要なのだが、ライセンスを持った安宿が少ない、あるいは存在しない町というものがある。その場合はライセンスのあるホテルで宿泊せざるを得ないのだ。当然宿代は高くついてしまう。オレたち貧乏旅行者はこのような町では宿探しに苦労するのだが・・・、ここ伊寧もそのような町だった。泊れる所は中級以上のホテルばかり。

今までのオレはしかたがないと思って高い部屋に泊っていたが、ここ伊寧は完全に単なる中継地でしかない。オレはこの町には泊らず、このままカザフスタンまで直行することに決めた。

ところが、国境行きのバスが出るバスターミナルが無くなっている! ガイドブックの地図が古いのだ。何人かの人に聞いてはみたものの、オレの中国語力では質問はできても返ってきた答えを理解できない・・・。しかたがなく別のターミナルへ行ってはみたが、やはりそこにも国境行きのバスはない。

「国境へ行く」と言うタクシーには声を掛けられるが、とんでもなく高くて話にならない。

オレが困っていたところでナカヤマさんと偶然再会した。彼はウルムチで知り合った、オレと同じ静岡出身の旅人。

2人だったら中級ホテルでも安上がりだということで、オレたちはこの町で1泊して翌日に国境を越えることにした。

ここからは中国語の喋れる彼に頼りきりだった。なんとも情けないが、とにかくナカヤマさんのおかげでいろいろと分かってきた。バスはなく、乗合タクシーが安いらしい。しかも乗合タクシーは町で客引きしているものではなく、タクシーターミナルのものに乗るのが良いという話だ。

翌朝、乗合タクシーターミナルへ行く。タクシーもチケット制なのでボラれることもなくタクシーへ乗り込んだ。しかし・・・、チケットを買った後で気づいたのだが、やはりバスもここから出ていた。だったら安いバスに乗りたかったが、もう遅い。オレたちはタクシーで国境へと向かった。

この国境はすこし面倒だった。どうして中国が絡むとどこもこうなのか・・・。国境ではほんの短い区間でバスに乗らされ、高いくせに延々待たされ、あげくの果てにはギュウギュウ詰め。イミグレでも中国人とロシア人が毎度のように列をつくらず窓口に殺到して大混乱。しかもみんな大量の荷物を持っていて、チェックに時間がかかる・・・。

しかも国境での両替は闇両替しかなく、いかにもウサン臭い輩ばかりだ。

カザフスタンへ入ると、またバスに乗せられタクシーターミナルまで。オレたちは伊寧から一緒だったカザック人のおっちゃんに連れられて乗り合いタクシーに乗ったが、これがとんでもなく高い。おっちゃんのせいではないが、大失敗だった。

ここからカザフスタン最大の都市、旧首都のアルマティへ向かう。

景色は一変していた。森や農地が多かった中国側とは違い、ただひたすら草原が続いている。馬や羊が放牧され、景色の良い緑の大地を駆けている。街道沿いの家々は格段に立派なものになり、道も車も良くなった。中国とは違う、先進国に近い風景だ。

実際、中央アジアにおいて最も近代化の進んでいる国がここカザフスタンだ。石油が出ることもあって物価も高い。旧ソ連諸国の中では優等生というわけだ。

アルマティの街もデカかった。繁華街にはオシャレなショップやレストラン、カフェが多く、華やかな印象だった。

ところが・・・少し中心街を外れると、いかにも「旧ソ連の共産圏」といった感じの風景になってしまう。碁盤の目状に整備された街はどこも同じ建物、同じ風景。しかも一様に古びて、寂れている。人口が少ないからだろうか、どことなく寂しさを感じ、同時にダークなイメージがつきまとう。

オレはこの街を好きにはなれなかった。

中央アジアの旅のメインは、古代からオアシス都市が多く栄えたウズベキスタンだ。

オレの当初の予定では、カザフスタンを通過してウズベキスタンへ向かうつもりだった。しかしその場合、このアルマティでウズベキスタンのビザを取ることになる。最初はそのつもりだったのだが、この街は予想以上の物価の高さだったし、なによりおもしろくない・・・。つまり、ビザ取りにかかる時間がヒマなうえにサイフにもキツイというわけだ。そんなことを考慮すると、ここに長居はできない。

そこでオレはルートを変更。カザフスタンから一度キルギスへ向かい、そこでウズベキスタンのビザを取る。その後カザフスタンへ戻ってからウズベキスタンだ。ここアルマティからキルギスの首都ビシュケクまではそれほど遠くないし、キルギスは物価も安い。そして何よりビシュケクには日本人宿がある。ビザを待つ間も退屈しないですむだろう。

アルマティでビザを取るというナカヤマさんと別れ、オレはキルギスの首都ビシュケクへ向かった。

アルマティのロシア正教会 / カザフスタンは草原

166.サクラ 2007 9/22 (キルギス)

日本を出てから3週間が経った。中国、カザフスタンを旅してキルギスまで来たのだが、これまで日本人旅行者にはあまり出会わなかった。この地域を旅する人が少ないのか? 時期が悪かったのか? 運が悪かったのか? とにかくオレがこれまでに知り合った日本人は数えてみるとたったの8人。

ところが、ここビシュケクの日本人宿「サクラゲストハウス」は日本人であふれている。オレが来た時点で12人。さらにこの町にはもうひとつ日本人宿があって、そちらにも10人弱が滞在しているという話だった。

日本人は日本人宿に溜まる。世界中でこんな現象が起こっているのだが、ここまで極端なのも珍しい。

ここにいる多くの旅行者が長期滞在者だ。どこからが長期か? というあいまいな表現ではあるが、そのへんは感覚的なものだ。

これだけ多くの旅行者がこの町に長居するのには理由がある。ビザだ。

キルギスという国は入国にビザを必要としない。しかしキルギスの周辺国の全てがビザを必要とする。つまりここビシュケクで周辺国のビザをすべて取るというのが、中央アジアの旅のパターンなのだ。当然それには時間がかかり、自然と長期滞在になるというわけだ。

実際オレもここではウズベキスタンビザと、一度使ってしまったカザフスタンビザの2つを取らなければならず、その申請に必要な時間は10日ほどだ。

時間がかかることは別に構わないが、とにかく面倒でイヤになる。

中央アジアの旅でビザの他に面倒なのが、ロシア語でレギストラーツィアと呼ばれる滞在登録だ。いかにも旧社会主義国らしい制度だが、外国人はいつどこに滞在したかを登録して証明する必要があるのだ。自分で役所へ行かなければならないキルギス、泊った宿で毎回書類を書かなければならないウズベキスタンなど、これは国によってやり方も違ってややこしい。

しかも公務員の質が悪いこの地域では、国境職員や街中の警察官などからレギストラーツィアの不備をネタに金をタカられることも多い。とにかくうざったい制度で、旅行者間での評判は悪い。

評判が悪いといえば、もうひとつ有名なのがウズベキスタン大使館だ。ビザを取るのに1週間もの時間が必要なことをはじめ、申請に電話予約が必要、対応が横柄だ、英語をまったく理解しない、ロシア語での面接、ビザ代をボる、賄賂の請求・・・、悪い話は尽きない。

オレもこれに振り回されてしまった。事前に予約をしていたにもかかわらず、「リストに名前がない」という理由で申請ができなかったのだ。そう言われて簡単に引き下がるわけがなかったが、どれだけゴネてもダメ。オレと同じように中へ入れてもらえなかった欧米人はワイロを払って申請をさせてもらっていたが、オレは断固拒否! それが彼らの狙いだからだ。言いなりになっていては被害者はさらに増える一方だ。

結局翌日予約からやり直し・・・。7日で取れるはずのビザに10日もかかってしまった。

しかし、日本人のオレはまだましな方で、欧米人や韓国人たちはさらに手続きが面倒なうえに時間も金もかかるようだった。

やはり日本のパスポートは世界最強!

ビザを待っている間、サクラゲストハウスにいたおかげでヒマはしなかった。オーナーのヒキタさんが講師をしている大学へ遊びに行ったり、みんなでレストランへ行ったり、自炊をしたり、観光へ出かけたり。ただのんびりとしている時間も長かったが、それはそれで良かったりもした。

ここで長いこと時間を使ってしまったが、実はそれは計算の上での行動だった。ここで時間を潰してタイミングを調整していたのだ。

このままの予定で旅を続けると、チベット目指して中国へ戻るころに「国慶節」という連休にあたってしまうことになる。これは日本のゴールデンウィークのようなもので、国境は閉じてしまうし、人民大移動で交通機関は麻痺、宿も満室、という事態を引き起こす。まさに旅行者泣かせの連休なのだ。

ビシュケクに長く居たことで、そのタイミングをうまくずらすことができた。

しかし! この作戦はもろ刃の剣。国慶節は避けることができるが、その分中国へ戻るのが遅くなり、チベットへ行くのも遅くなってしまう。晩秋のチベットは寒さが厳しいし、雪で動けなくなる危険もある。

ん〜・・・ビミョーだ・・・。

中央アジアも市場がおもしろい / ナゾの石仏群

167.腐敗した役人 2007 9/25 (キルギス、カザフスタン)

中央アジアの多くの人はイスラム教徒だ。イスラム教はいくつもの厳しい規則、規制を持つ宗教だが、そのひとつにラマダンがある。ラマダンとは断食月のことで、1ヶ月の間は日の出から日没までの時間は食べものをいっさい口にしてはいけない。食べものだけではなく飲みもの、タバコまでも禁じられている。

しかし、ここのムスリムたちはそんなことお構いなしである。そればかりか、ラマダン中でなくても禁じられている酒さえも飲む。旧ソ連の国だけあって、ウォッカでぐてんぐてんになっている人も珍しくないほどだ。まったくの不良ムスリムだ。

もっともオレたち旅行者はお陰で苦労しないですむのだが・・・。

そんなこともあり、ビシュケクはあまり治安が良いとは言えなかった。サクラに泊っていたフランス人も酔っぱらいの強盗に襲われてケガをしていたし、サクラの周辺も雰囲気は悪かった。

やはり旧ソ連の国はどこかダークなイメージが拭いきれない。

そんなビシュケクには2週間もいてしまった。ウズベキスタンとカザフスタンの2ヶ国のビザをここで取ったが、そのタイミングに失敗してしまったり、ウズベキスタン大使館にふりまわされたりで、動くに動けなかったのだ。

サクラで知り合ったサトシさんと2人でカザフスタンのシュムケントへ向かった。同じ日の別のバスで移動したキヨさんとも現地で合流する予定だ。

夜行のバスへ乗り込むと、雨が降り出した。今回の旅をスタートしてから初の雨。

しかしその雨もすぐに止み、国境へ着いたころにはすっかり星空がひろがっていた。国境は特に問題なく通過できたが、バスはなかなか動かない。乗客よりもバスのチェックが厳しかったからだ。最近急激に寒くなっていたので、深夜の屋外で長時間バスを待つのはつらかった。

早朝シュムケントへ到着。目的の宿へ行くのに少し迷ってしまったが、なんとかそれを見つけチェックイン。昼にはキヨさんともうまく合流できた。

シュムケントは特に何があるわけではない町で、単にウズベキスタンへ向かう中継地だ。何の期待も持ってはいなかったのだが、意外と楽しむことができた。3人でいたからということもあっただろうが、やはり久々に移動したことと、国が変わったことが大きな理由だ。

日帰りで観光したテュルキスタンという町にある世界遺産のマザール(イスラム指導者の墓)もなかなかだったし、シュムケントのバザールもおもしろい、アルマティと比べて格段に物価が安いというのも良い。

そして、オレたちはここでは人気者だった。いや、正確にいうとオレたちではなくキヨさんが。

彼は長いヒゲや髪型、服装など、非常に個性的な沖縄人だ。こんな風貌なので、どこへ行っても人がよってきて楽しく交流が始まる。それはそれで良かったのだが・・・、1度だけヤバいことになりかけてしまった。

中央アジアでは公務員が腐敗しきっているというのは前にも書いたとおりだ。特にタチが悪いのが警察官で、その警察官の質が最も悪いと噂されているのがここカザフスタン。

オレたちはその悪質警察官に声をかけられてしまった。しかもあろうことか護送車に・・・。

オレたちは中へ入れられパスポートをチェックされた。車内の後部には檻があり、2人のカザフ人が入っている。1人は悪人ヅラのマッチョ。もう1人はガリガリのジャンキー風だ。

「おいおい! 護送中に旅行者つかまえて何しよーってんだよ!」

オレたちがいろいろと質問を受けていると、なんと檻の中の2人がケンカを始めてしまった!! すぐに1人の警官がカギを開けて中へ入っていったのだが、ケンカを止めるどころか・・・マッチョを警棒でボコボコに殴りつけ、蹴りも数発。マッチョは失神してしまった! 一方のジャンキーは、怯えきった表情をしながらもカギの空いた檻から逃げようとしている!

「おい!! マジか!! 出てくるなよ!!!」

オレは必死で檻のドアを押さえた。こんなことでとばっちりを受けたらシャレにならない!!

ケンカはこれで収まったものの、オレたちは開放されなかった。キヨさんが入国カードを持っていなかったからだ。国境でもらうのを忘れたらしい・・・。

金を払えだの、物をよこせだのと言われ、最終的にボールペンを奪われてしまった。ボールペンで済んで良かったとは思うが、それにしても噂どおり中央アジアの警官は腐っていた。

話によると、公務員は政府からろくに給料が支払われていないらしい。ワイロとタカリが収入源なのだそうだ・・・。それじゃ腐るわな。ソ連も崩壊するわけだ。そのうち国も滅びるよ! こんなじゃ。

展示してあるミグ戦闘機 / コジャ・アフメド・ヤサウィー廟

168.美術館都市 2007 10/2 (ウズベキスタン)

オレたち3人はカザフスタンのシュムケントから、ウズベキスタンの首都タシケントへ向かった。

カザフスタン、ウズベキスタンの国境は歩いて越えることとなったが、この国境が旅行者泣かせなのだ。人が多いうえに面倒な書類を長々と、しかも同じものを2枚も書かねばならず、職員の仕事は遅いし窓口も少ない。とにかく時間がかかる。オレたちはここの通過に約2時間かかったが、中には5時間待たされたという旅行者もいたそうだ。

タシケントはウズベキスタン国内のみならず、中央アジアで最大の都市だ。それでも人口は230万人と、それほど多くはない。中央アジアではどこへ行っても人影が少なく、秋の深まりも手伝ってとても寂しげな印象を受けてしまう。

が、バザールだけは別だ。ビシュケクやシュムケントでもそうだったように、タシケントのバザールも活気があっておもしろい! 多くの物売りが集まり、庶民が集まり、旅行者が集まり、当然いろいろな人と接することになる。

やはりどこの国でも、どこの地域でも、市場はおもしろい!

オレたちの泊っていた宿の近くにも大きなバザールがあり、オレは毎日そこを歩いた。この辺りはイスラム色の濃い旧市街で、ここのバザールにもその影響が見られる。いかにも「ソ連」、「社会主義」という感じの新市街と比べると、オレは断然旧市街の方が好きだ。

それはいうまでもなく、そこにアジアがあるから。

タシケントから夜行列車に乗り、ウズベキスタン西部の町ヒヴァへ。これからヒヴァ、ブハラ、サマルカンドという3つの世界遺産の町を旅する。

この時も3人一緒だったのだが、最初はひとりで行く予定だったので、オレだけは事前にチケットを買っていた。なのでオレは2人とは別の席になり、移動中はひとりだった。

ひとりだったことでまわりの人たちもオレに話しかけやすかったのだろう。近くの席のみんながいろいろと世話をやいてくれた。荷物の置き場所、ベッドの作り方、ブランケットと枕を取ってくれ、紅茶に朝食・・・。イスラム教徒の人たちは、本当に旅人には親切にしてくれる。おかげで長い道中も退屈しないで済み、砂漠を走る20時間の列車の旅もあっという間だった。

ヒヴァはシルクロードの砂漠地帯に栄えたオアシス都市だ。およそ200年前の街並みがそっくりそのまま保存された状態で生き続けているという「博物館都市」だ。街は約300m×700mほどの城壁に囲まれて旧市街が存在し、その狭い中にはモスクやマドラサ(イスラム神学校)、聖者廟などがところ狭しと建ち並んでいる。周辺の居住エリアはまるで迷路のように入り組んでいて、いかにもイスラム的、アラブ的な造りの街だ。

歴史的に重要な遺産であることは間違いないが、オレはそれよりも見た目の美しさに感動した。特に感動したのは3つの場面。

まずは初めてこの街を目にした瞬間だ。

乗り合いタクシーを降りたオレたちは、高くそびえる城壁に沿って歩いた。この時点で壁の向こう側の旧市街は一切見ることができない。そして広場にある大きな門をくぐると・・・、一気に青や緑の塔がいくつも姿を現した。街のほとんどの建物が茶色や黄土色のレンガや土壁で建てられていて、一部に使用されている青や緑のタイルが良く映えている。街のどこを切り取っても絵になる!! オレにとっては「博物館都市」というよりむしろ「美術館都市」。

そして夕日に染まるヒヴァ。

旧市街の西に位置するハーン(王)の宮殿には、城壁の内外を一望できる高台がある。オレたちはそこで夕日を見ようと、夕方宮殿へ入った。城壁の外には新市街があり、さらにその外には砂漠がひろがっている。傾いた太陽は砂漠の碧い空を深紅に、ヒヴァの茶色い街をピンク色に染めあげた。城壁やモスクの尖塔の影が長く伸びる。そしてモスクからはアザーン(お祈りの合図)が流れた。神聖な空気が流れていたように感じられた。1日でたったの10数分だけのこの時間。だからこそ心に残るこの時間だった。

最後に夜。

夕食後、オレたちは夜のヒヴァを歩いた。多くの建物がライトアップされるのだ。歴史的な建造物が多い観光地では、それらの建造物がライトアップされることも少なくはない。昼とは違う表情に、感動したりガッカリしたり・・・。ここヒヴァは、完全に前者だ。

暗闇の中に青い塔がキレイな輝きを放ち、精密な彫刻の施されたモスクの茶色い門は赤く燃えるようだ。明るすぎない絶妙な光が照らす路地の雰囲気もカッコイイ。歴史の古い町並みは近代的なセンスのライトアップにより、近未来的にさえ映った。

しかもオレたちがいた時期は三日月が出ていた。イスラム教の象徴でもある三日月をこの街で目にすると、やはり雰囲気も倍増だ。

歴史的価値、美しい街並みに加えて、ここに住む人たちも良かった。通常ここのような田舎の観光地となれば、しつこい客引きや悪徳な商売人が多いと相場は決まっている。しかしここは違った。列車で出会った人たち同様に、人なつっこく、明るくて親切。旧市街で、市場で、宿で、レストランで、どこでもイヤな思いをすることもなく、良い交流が持てた。

これまでの中央アジアの旅の中では間違いなくナンバー1の街だ!! 入場料、食事、宿が高くつくが、そんなものは帳消しになるくらいの内容。

普段はあまり写真を多く撮らないオレが、この街に滞在した2日半で撮った写真は120枚! この数字がすべてを物語っている。

列車で親切にしてくれた親子 / ヒヴァはやっぱ夜景

169.茶色と青 2007 10/6 (ウズベキスタン)

ヒヴァから先のルートが別になるキヨさんとサトシさんは、オレより1日早くヒヴァを発った。

考えてみれば中国の伊寧でナカヤマさんに会ってから1ヶ月近く誰かと一緒だったわけだ。久々のひとり旅。

オレは大のお気に入りになったこの町にもう1泊してから、ブハラへ向かうことにした。

ウズベキスタンへ入ってから初めての長距離バスに乗る。そしてこれにイライラさせられることになった。この国の長距離バスは、乗客があつまり席がうまるまで出発しないからだ。バスターミナルで人が集まるのを延々と待つことになる。街をぶらついたりしているうちにバスは出発してしまうかもしれないし、重いバックパックを背負って歩きまわるのも疲れる。結局はただバスターミナルで待つしかない。

この日も5時間待たされた・・・。おまけに2回も食事休憩をとり、その都度1時間以上ものんびり休憩。夕方着くはずだったブハラへの到着は深夜になってしまった。当然この時間では市バスも乗合タクシーも走ってはいない。結局、このバスから降りてくる客を目当てにしていた白タクに乗るしかなかった。高い・・・。

ブハラという街も、ヒヴァ同様に歴史のあるイスラム都市だ。モスクやマドラサが多く建ち、茶色一色の街並みは雰囲気が良い。しかし、どうしても気に入っていたヒヴァと比べると見劣りしてしまう。ヒヴァよりも町が大きい分見どころも分散していて迫力がないし、夜のライトアップがないのも残念だ。

それに天気も良くなかった。晴れてはいたが、大風が吹いて遠くから砂漠の砂が舞い、気温もぐんと下がってきた。旅をしていると、天気が悪いというだけでその街の印象も悪くなってしまいがちなもの。

しかし、人はこの街でも感じが良かった。宿の人たち、買い物をした店の人たち、道を尋ねた人たち、通りすがりに声をかけてきた人たち。みな親切に接してくれた。

こんなこともあった。オレが土産物屋が並んでいる通りを歩いていると、日本語で話しかけられた。彼は土産物屋の息子で、店先で絵を描いてそれを売っている。彼の店で長時間話していたが、やはり土産物屋ということでオレは「どうせ何かを売りつけたいのだろう」と身構えていた。

しかし彼は一瞬でもそのようなそぶりは見せず、家へ入れてもらうとご飯まで御馳走になってしまい、売り物の絵までもらってしまった。

お礼をしなければならないと思い、後で菓子とジュースを持ってもう1度遊びに行ったが、彼は留守だった・・・。

ブハラで2泊して、次はサマルカンドへ。毎度のようにこの街も歴史あるシルクロードのオアシス都市で、イスラム都市。特に3つの大きなマドラサがそれに面して建つレギスタン広場は有名で、青いタイルを散りばめたこの3つの建物は「青の都」と呼ばれるサマルカンドの象徴だ。この広場こそがウズベキスタン観光の、いやシルクロードのハイライトだと言っても過言ではない。

ブハラからサマルカンドへの移動も、やはり丸1日かかってしまった。またしてもタクシーで街へ向かうことに・・・。途中、何ヵ所かのライトアップされたモスクを目にした。「青の都」にふさわしく、モスクの青いドームが幻想的に浮かびあがっている・・・美しい・・・。街に入る前から期待は高まった。

そしてオレがタクシーを降ろされた場所にも、キレイにライトアップされた青いモスクが。この街もヒヴァのようの夜景がすばらしい! 宿へ向かう途中にもさらに大きな建物が青く輝いていた。位置からしてあれがレギスタン広場だろう。お楽しみは明日の夜にとっておき、この日は宿で夜を過ごした。

翌日、宿で知り合った元自衛隊のタカシくんと街を歩いた。レギスタン広場をはじめ、見どころは多い。広大なティムール帝国を打ち建てたティムールの墓「グーリ・アミール廟」、中央アジア最大の規模を誇る「ビビ・ハヌム・モスク」、王族や貴族が葬られている「シャーヒ・ズィンダ廟」などなど。どこも「青の都」の名のとおり、青いタイルで装飾されている。キレイでカッコ良くて美しい。

ただ、どこもすばらしい外装と高い入場料のわりに、中はたいしたことがない。それをヒヴァとブハラで学習していたオレは、ここでは高い金を払って中へ入るのはヤメにした。と言っても中を見ないわけではない。ここがバックパッカー根性の見せどころ! 「ツアーの団体客に紛れて無料で入場作戦」だ!! 結局2ヶ所だけしか入ることができなかったが、やはり外から眺めるだけでも充分な感じだった。

そして夜。いよいよ夜景の観光だ。昼の街でもあれだけ良かったのだが、やはりライトアップされていると青が輝きを増す。

巨大すぎるからだろうか? なぜかレギスタン広場の夜景はイマイチだったが、他はすばらしかった。特に良かったのはグーリ・アミール廟。オレンジ色に照らされた門、緑の鮮やかさが強調された庭の木々、そして青いドーム。色の組み合わせがバツグンにカッコイイ!

イスラム教は偶像崇拝を禁じているため、芸術の面においてはレベルが低いようなイメージもあるが、まったくそんなことはない。サマルカンドといい、ヒヴァといい・・・。そういえば・・・オレはここと似た風景の、さらにキレイな場所を知っている。イランのイスファハーン。イスラム文化の最高峰。

「あそこの写真はすべてデータが壊れて消えてしまったんだ・・・」

オレはサマルカンドを見て、もう1度イランへ行きたくなった。

タカシくんはこれからそのイランへ向かうという。インドからパキスタン、そして中央アジアを経てイランというルートだ。今回の旅で出会ったアジア横断組はほとんどがそのルートで旅をしていた。今から3年半前オレがアジア横断をした当時は、パキスタンからイランあるいはパキスタンからアフガニスタン経由でイランというルートが主流だったが、そのどちらのルートも今は危険だという話だ。日本人の誘拐事件も起こっている。

情勢の変わりやすいこの地域を改めて実感した。オレが良い時代に旅をすることができたという幸運にも感謝した。

中東、西アジアの完全な平和は遠いのかもしれないが、早くアフガニスタンへも行けるようになってほしいものだ。

茶色のブハラ / 青のサマルカンド

170.中国への帰り道 2007 10/11 (ウズベキスタン、キルギス、中国)

ヒヴァ、ブハラ、サマルカンドの3つの世界遺産を見たオレは、これからタシケントへ戻る。

ウズベキスタンでは毎回バスの客待ちで時間をとられているので、今回はワンボックスカーの乗合タクシーを使った。バスよりは多少高いが、その分早いだろうと考えたからだ。しかし・・・、うまくはいかなかった。こちらも客が集まるまで待つのは同じ・・・。またしても長時間待たされることになった。まったくウズベキスタンの交通機関は時間がかかる。

タシケントに戻って1泊したオレは、今度は東へ進む。キルギスの南部を経由して中国、そしてチベットだ。まずはタシケントからコーカンという町へ向かう。ファルガナ盆地にあるコーカンとの間には険しい峠があり、バスは運行していない。もちろん列車もだ。乗り合いタクシーが旅行者にとっては唯一の交通手段。するとどんなことが起こるのか・・・。

結果は予想どおりだった。乗合タクシーの運転手たちは結託し、値段を吊り上げる。公共の移動手段がないので彼らの独壇場なのだ。世界中を旅していて、1時間の移動が1USドルというのがだいたいの相場だということが身についている。ウズベキスタンの物価からしてもそれが妥当な値段だ。コーカンまではガイドブックによると3〜4時間とある。つまり4USドルとして計算しても、現地通貨で約5000ウズベクソムになる。ドライバーの言い値は15000ウズベクソム! 3倍の値段だ! 高い! ドライバーの言う値段など信用できないので、タクシーターミナルにいる乗客や屋台の人にも聞いてまわった。やはりみな同じ答えだ。

いくらなんでも乗客まで全員がグルになって旅行者からボるということもないだろう。やはりこの値段なのだ。

「マジかよちくしょう、やりやがる・・・」

「ファルガナの人たちは客好き」ウズベキスタン国内ではこのようにいわれているらしい。保守的なムスリムが多いそうなので、教義である「旅人には施しをせよ」というものを実践しているのが理由なのだろう。

たしかにコーカンの人たちは親切な人が多かった。もっともウズベキスタンではどこでもこうなのだが・・・。

コーカンの近くにあるリシタンという小さな町に日本語学校がある。某有名ガイドブックでも紹介されていたし、旅行者も遊びに行けるようだった。オレも行ってみたいと思っていたが、今回は先を急ぐことにした。

コーカンから国境へ移動し、国境の町にも泊らずにそのままキルギスへ入国。ついに中央アジア最後の町、オシュだ。

ここまで急いで来たのには理由があった。中国へ向かう国際バスだ。

オシュからは中国へのバスが週3便運行されている。しかしオレが乗る予定のバスは、例の国慶節明けの最初の便なのだ。1週間以上も国境が閉ざされてバスも運休していた。その再開1発目。「間違いなく混むだろう」そう予想したのだ。そこで出発の2日前にオシュへ来て早めにチケットを買う必要があった。

ところが、毎回のように時間をムダにしたウズベキスタンのバスに最後までやられてしまい、やはり今回もオシュに着いたのは夕方になってしまった。しかも目当ての宿が分かりにくい場所にあって探すのにまた時間を使い、結局この日はチケットを買いに行けなかった。こんなことなら最初から急ぐ必要もなかった・・・。

翌日チケットを買いに行くと、すんなりとチケットをゲットできた。良かった。もしも満席だったら次の便まで2日も待たなければならなかったし、そうでなければヒッチしかなかった。ここからヒッチした人がオンボロトラックで2泊3日かかったという話も聞いていた。とにかく良かった。

オシュには中国からの商品が大量に入ってきている。巨大なバザールもほとんど中国一色だった。質は当たり前のように低かったが、この物量はさすがに世界の工場。そのうち中央アジアも中国人に支配されてしまうのではないか? 東南アジアや新疆、チベットのように・・・。

そんなオシュの巨大バザールを2日間ぶらつき、オレは国際バスに乗った。車体は中国製の寝台バス。夜行で20時間の国境越えだ。ファルガナ盆地から3600mもの峠を越え、さらに砂漠を進んで新疆ウイグル自治区のカシュガルへ向かう。

早朝、国境が開くのを待つためにバスは停車していた。オレは目を覚まして窓の外に目を向ける。

「うぉーーーっ!!」

そこには雪景色があったのだ! 道路からほど近い崖の向こう側には、雄大な山脈が連なっている。こんな景色がひろがっているのならもっと早く目が覚めれば良かった。

それにしても寒い・・・。

国境が開き、出国審査を受ける。寒い中で待たされたが、景色が良いので許すとしよう。写真も撮りたかったが、ここは国境地帯。写真撮影は厳禁なのだ。軍人がこっちを向いて睨みを効かせている。かなりの風景だったが残念・・・。

再びバスに乗りしばらく行くと、今度は中国の入国審査だ。またしても寒い中で荷物検査。建物の中でやってくれりゃいいのによ。イヤがらせかよ。しかも必要以上に厳しい。中にはクルミの殻を割って中まで調べられている人までいた。

雪の中でこの荷物検査を全員分延々と行い、やっと建物へ入ることができた。ようやくパスポートチェック。ところが・・・、オレは別室へ呼ばれてしまった・・・。荷物を再び調べられ、カメラのデータまでチェック。どうせ難癖つけてワイロだろ! オレは彼らの手元に目を光らせた。国境で物を盗られるというのも良くあることなのだ。

ったく、日本人旅行者なんかよりも中国人の方がよっぽど悪いことしてるのに!

とにかく時間はかかったが中国へ帰ってきた。国境の中国側でもしばらくはすばらしい山脈の景色が続き、しだいに荒地、そして砂漠へ。いくつもの農村といくつかの町を過ぎると、ようやくカシュガルだ。その第一印象「やっぱ中国はメシがうまいっ!」

ウズベク人は人懐こくて親切 / 国境は雪の峠

171.チベットへの道は遠し 2007 10/15 (中国)

中国、新疆ウイグル自治区のカシュガル。古くから西のローマ、東の中国、南のインドを結ぶ交通の要衝として栄えた、ウイグル文化の中心地。そして現在においても、旅行者にとっては旅の拠点として重要な位置にある。北へ行けば新疆の区都ウルムチ、西へ行けば中央アジア、南へ行けばパキスタン、そして東へ行けばチベット。

オレもここからチベットを目指すわけだが、季節はすでに秋。チベット高原は当然のように寒いし、なにより雪で道が閉ざされることが心配だ。それにただでさえ交通の便が悪いこの地域は、この季節にはさらに車の数が減ってしまう。不定期に出ているバスはあてにならないし、ヒッチをしようにも車が走っていなければ話にならない。旅行会社のランクルをチャーターするにも同乗者を集めるのが難しい。チベットの旅行シーズンも終わりに近づきつつあるのだ。こんな時期に旅などできるのだろうか?

とにかくこのカシュガルで情報を集める必要があった。旅行者の集まる宿やレストランの張り紙や情報ノート、旅行代理店、インターネット、旅行者からの生の情報。

2日間いろいろな所をまわって情報収集を試みたが、得られた情報といえば「中国共産党大会が開かれる10月15日から25日の間は、チベットへの外国人の入境を制限する」というマイナスなものだけだった。本来チベットへ行くには許可証が必要で、それをどう切り抜けようか? というのが貧乏旅行者にとっての最大の課題なのだ。そのチェックがさらに厳しくなるということは、オレたちにとっては大きな問題。困った・・・。

それに旅行者にもあまり多く出会えなかった。チベットへ行くという旅行者はオレと、リサさんマオくん夫婦の3人だけ・・・。不安だ・・・。

が、考えていてもしょうがない! 行くしかないんだ!!

カシュガルの街を観光しながら、チベット用の装備をそろえる。ウイグル人の多い旧市街にあるバザールや、漢民族の多い新市街のデパートをまわった。オレの欲しい衣料品や日用品の類に限ってみると両者にはそれほど差はなかったが、やはりウイグル人のバザールの方が断然おもしろい。

街の風景にしてもそうだ。土壁の茶色一色の殺風景で汚く寂しげな旧市街だが、なぜかカラフルな看板やウインドウに彩られた新市街よりもよっぽど魅力を感じる。歴史の差からくるものなのだろうか? それとも日本とのギャップの差なのだろうか?

オレはこんな風景をこれからも守っていってほしいと願う。このままだと町中が漢民族に支配されてしまうだろう。そんなことにはなってほしくない。

ところでカシュガルのウイグル人たちも当然ムスリムだ。しかし、中央アジアのムスリム同様にラマダン中でもおかまいなしにメシを食べていた。ところが、オレがここにいた間にラマダンが明けたのだが・・・、ラマダンを守っていないくせにラマダン明けの祭だけは盛大に盛り上がっていた。いいのそれで・・・?

話は変わるが、マオくんとリサさんにある話を聞いて、オレはビックリしてしまった。彼らは敦煌にいた時に宿でi-podを盗まれてしまったそうだが、旅を続けているうちに犯人が分かったそうだ・・・。

2ヶ月前、キルギスのビシュケクにある南旅館という日本人宿で日本人旅行者のバックパックから大金が盗まれるという事件が発生した。この辺りを旅している日本人の間なら誰でも知っているような有名な事件だ。これだけでなく、ビシュケク、中国西部にかけて盗難事件が続発している。そしてそれらの情報を総合すると、ある共通の2人が登場してくるのだ。犯人はこの2人に間違いない! 現地の警察ではどのように扱われているのか分からないが、インターネットでは写真付きで情報を求めているし、各地の情報ノートでも注意するように呼びかけられていた。マオくんとリサさんもこの2人と面識があり、ヤツらにやられたことは明白。

1人はシンガポールの男、1人は韓国の女と名乗っているそうだが、本当の国籍は不明、とにかく東アジア系の男女2人組だ。

・・・・・・ん?!! 待てよ・・・、その2人・・・、オレも会っているぞ!!! 敦煌の宿で同室だった! 分かった!! やっと分かった! オレもそいつらにSDカードと現金、トラベラーズチェックを盗られているじゃないかっ!!! 犯人はヤツらだったんだ! 今までいつどこでやられたのかさえ分からなかったので警察へも行っていなかったが、これで間違いない!!

犯人が分かると、忘れていた怒りもまた数倍にもなってこみ上げてくる! しかも情報によるとヤツら2人はチベットへ向かったらしい。オレと会った時にもチベットへ行くと言っていた。

もしも運良くチベットで再会したらただじゃすまさねー!!!! いや、これだけ有名になっているんだ、オレじゃなくても日本人の誰かが必ず制裁を加えるに違いない!!

カシュガルのモスク / 市場には民族楽器も多く売っている

前へ 次へ

日記もくじ ホーム