木工事

階段の施工 その一

☆9月25日

一階の木工事です。

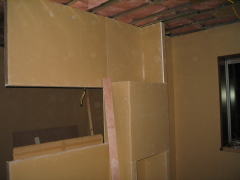

ダイニングの壁面に石膏ボードが貼られました。天井はまだグラスウールが見える状態ですね。

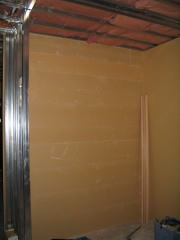

リビングの壁も貼り終わりました。写真右では壁面から黒い金具が飛び出しているのが見えます。これは、梁に固定された肉厚のある金属片です。この金具に吹抜けのガラス柵が固定されます。

リビングとダイニングの境目の天井には、カーテンをつけるかもしれないので天井補強をしていると前日の説明で述べました。

リビングのホームシアター用スピーカーコンセントボックスがカーテンの天井補強とバッディングしてしまうので、大工さんが自らの判断で位置を少し動かしてくれました。

今回は目に見える不具合でしたが、これ以外にも数点、大工さんの指摘により急遽変更された施工がありました。

ただ単純に図面どおりに施工するだけではなくて、より良い方法を考えてくれることは非常にありがたいことです。

階段下収納が存在することから、階段の一段一段は、床に固定されているのではなくて宙に浮いた状態であることが予想できます。宙に浮いているということは、階段の踏板は壁にしっかり固定されている必要があります。これら写真を見ると廻り踏板の固定の様子がわかります。

☆9月27日

一階の木工事です。

←押入れの石膏ボードは縦方向ではなくて、横方向に長く貼られています。横貼りは、ここだけです。何故でしょう?

もしかしたら、部材の搬入経路として通路を確保しているのでしょうか?勝手な推測ですけど。

これだけ大きければ家族全員の靴が収納できるでしょう。(たぶん)

靴箱の横・上部には石膏ボードが貼られました。

二階担当の大工さんは、今日も階段に奮闘しています。

←一階からの上がり口の様子です。すでに養生まで終わっています。

→踊り場から二階への上がり口を見た写真です。こちらも出来上がっています。

積水ハウスの推奨する四段廻りの階段です。

営業所で比較体験できます。ただ正直な話、私は六段廻りと四段廻りの安全性の違いを実感できませんでした。もう少し歳をとれば理解できるようになるのかもしれません。

階段を下から覗くと、こんな風になっています。

左上が一階からの上がり口。右上は踊り場付近。左は踊り場から二階への上がり口です。

けこみ板・踏板の施工がよーくわかります。今まで木材の使われ方が少なかっただけに、これだけ木材が使用されると木工事という響きを受け入れやすくなります。

階段の壁面には白いパネルが多く用いられています。

確か石膏ボードでは無かったと思います。どういう基準で使い分けられているんでしょうね?

M城さん、教えてください。

階段の一番下の踏板は、両サイドを木片で仮固定されています。

位置ズレ防止ということなのでしょうか?

階段の腰壁はスタッドで形作られていて、その上に階段笠木が施工されています。

笠木は接着なのでしょうか、万力で固定されています。

話は変わりますが、この万力を皆さん何と呼んでいますか?うちの会社では”シャコマン”と昔から呼ばれています。方言でしょうか?それとも一般に通用する言葉でしょうか?

笠木はスタッドを受ける”コ”の字状の金具にビス止めされています。(写真左)

笠木の端面は石膏ボードの切抜きの中に貫入されています。